�����P��ФѤ�

��O�W�j�Ǿ��v�t�Ʊб� �P�B�`

�O�j���v�dz���3 0 �� p.207-242

2002�~12��A��207~242

�@

���n

�ǵ�����m�ʮѡn�]�褸���|�|�~�����^��ʤH�᯳�g�D������T�E�E�~�٤Ѥ��O�����٬ޡA�ðѷӥ|�����~���k��Цb����Ҭy�檺�иq�P���ܡA��Ф��m��������O���A�H�Φ�Ф�ư餺���g�D�[�A������X�����٤Ѥ��D�O����Ы������ҵo�A�ӫD�Ӧۤ���j��m�K��n���Ѥ����C�L���Ϊv�欰�]�P��Ъ������[�k�X�C�M�ӡA��Ъ��Ѥ��[�M�~�¥H�ӥ~�����k���Ϊv�v�N�I���A�ϱo�᯳�F�v�b�L���ᨳ�t�˸ѡC���嬰�_�J�H�g�D�ϥΤѤ������X�t�@�ӷs�������C

������G��Ы�����Ф��v�[�Ѥ������_�J�H����P��ЬF�v��Q��y

p208

�@

�@�B�������ͥ��]365~416�^

�G�B�����٤Ѥ�

�T�B������v�[

�|�B�����Ѥ�

���B����

�b�n�_�®ɴ��A���@�_�S�����v�{�H�C�ڭ̵o�{�ܤ֦��G�Q�|��_ ��J�H�έJ�ƪ��~�H�g�D�H�Ѥ��@���Y�ΡA�ӥB���j�h�ƥX�{�b�ݶ[�Q�H�e�]�Ѭݪ����@�^�C�۹��P�ɴ��b�n��q�F�ʨ쳯���~�H���g�D�A����ŧ���~�H�ӬӫҪ��ٸ��A�q���٤Ѥ��C�̦��ϥΤѤ��Y�Ϊ��H�O�T�@�K�~�I���H�B�o�����@�x�ڷǡC�_�P���ҪZ���G�~�]559�^�A�_�P�������ΤѤ����Y�ΡA�^�k��ӫҪ��ٸ��C�Ѥ��@���g�D���Y�αq�����u�b���ꪺ�F�v���v���C[1]

�b���|���G�Q�|�ӨҤl���A���j�h�ƯʥF�v�ƶi�@�B�������A�ϥΤѤ����J�H�g�D�p��b�L�̩ҳB���F�v��t���A�B�@�Ѥ��o�Y�ΡC�ּƦ����h�v�ƪ��Ҥl�p�۰ǡB�{���B�����A�L�h�Q�����v�Ǯa�����G�O�W���p�a�k�P�饻�����t�D���C�p�a�k�q�~�H����u�V�������[��A�L�{���J�H�g�D�]�D�w�W�B��ƤW�B�رڤW�A�`�P���p�~�H�A�u�����F�w�v�A�]�������١u�ӫҡv�A�Ӻ٤Ѥ��C[2] �饻�����t�D���q�x�����B�@�������[��A�L�H���A�J�H�ĥ��Q�ʪ��ʫ����A�b�ڡ]�ΰ�^������L���j�کM�g�D�����v�O�U�A���ǭJ�H�g�D�A�b�ݶ[�Q�H�e�A�U�m�K��n�A�b�_�P����A�U�m�P§�n���F�v��Q�A�@�譱���ܥL�̪��a�줣�Ω�u�ӫҡv�A�@�譱�ۺ٤Ѥ��H�Y��L�̤�ڤ����v�ڦ���j���v�O�C[3] ��

[1] ���C�C�~�_����D�b�_�P�x���L�{���U�ɡA���@�צۺ١u�u��Ѥ��v�C���o�٦W�X��j

���A�ӥB�u�ȡC���~�A��N�x�q��������бҵo�A�]���ۺ٤Ѥ��A���P�n�_�§g�D�٤�

���@�ƵL���C

[2] �p�a�k�A�q�e�᯳����ơB����B�F���B�P�俳�`�����Y�r�A�m��ߤ��s�j�Ǿdz��n7

��1 ���]1996�A�����^�A225~279�C

[3] ���t�D���A�q���J�Q����v�D�_�P???�Ѥ�?�ٸ��r�A�m����Ұ�Φ��v�סn�]�F

�����P��ФѤ�

�@

�@

p209

�H���ױq�x���Τ�ƪ����ת��[��A�ҧ�J�H�ĥΤѤ��ٸ���b�����ƪ������������C�M�Ӷi�@�B���ҹ�A��H�������M���v�ƹ꦳�Y�z��椧�B�C

�����A�ڭ̤���H�~��ƪ��u�V�רӽ��_�J�H�g�D�٤Ѥ��@�ơA�ڭ̧䤣��@�ӨҤl�i�H�ҩ��A�J�H�έJ�ƪ��~�H�٤Ѥ��P�L�̪���Ʃκرڦۨ������C�ۤϪ��A����h���Ҥl�A�p�۪�A�����J�H�]�ϧܺ~�H�L�h�������Ϊv�A�S�O�j�զۨ���ƻP�رڪ��W�S�ʡC[4] �p�a�k���ͪ����I�O�������}���C

���t���ͪ����Ҹ����c�ƻP�ӿ��C�L��m�K��n�����Ѥ��������z�רӷ����Ҥj�P�p�U�C�L�ޥ��U���Z��m�K��n�Ѥ��������G�u�m�|�ѡn����A���٤��A�m�K��n�h��Ѥ��A�H���ɷ��d�}�V�ҹ��٤��A�G�[�ѥH�O���]�A���l��A�٤Ѥ��H���L�G�L�A�O �]�C�v�Y�Ϩ��t���ͺK�ޤF����]����^�Ϲ��U���Z���N���G�u�d�������A���q��ѤU�A�U���D�O�C�v�u���]�Ѱꤧ���D�A�۫Ūk�ѦաC�v�L�H���A�U���O�]�����ɦ��Q�D�o�����D���X�{�A�U���i�H���ߡC���~�A���t���ͥH���A�Ѥ��O�q�v�k���ʫب�ר��V�v�O�������ӫҨ�ת��@�ӹL�綥�q�C���{�b�ݶ[�Q�H�e���J�H�F�v�A�N�O��F�v�v�O�P�v�ǩΦP�ڤ��ɡA�]��ŧ�ΩP�N���Ѥ����]��327�^�C�L�åH�P�˩x���v�O���t����h�����_�P�̪���g�D�t��ı�M�t�巶�u�Ȧa�]557~559�^�٤� ���@�ơC�ھڡm�P�ѡD�Z�߶ǡn�A�_�P�g�D�u�̡m�P§�n�٤Ѥ��A�S���ئ~���v�F���t���ͥH���A�t����̡m�P§�n�ﭲ�x��A��x�B�F�@���ơA�åH�ѩx�������j��_�������A��t��L���@�L�����x�M�W��j�N�x�C�����t����h�@�A�t��ı�y���Q�ɡA�ѩx�����v�O���J�t���@��W�A�v�O�ܦ��u�G�����A�v�]��334�^�C�̩P��A�����j��_���t���@�A���ټҥ�P���A

�ʡG�����ѩ��A1971�^�A316~336�C�b�@�E�E�K�~���W�ɪ��̡A���e�P�����S����ʡA

�]���פ头�u���ª��C

[4] �۪�ƥ����פ�����Ъ���ƻP�رڪ��u�V�סA���u�ӥͦ����[�A�������B�A�g�{�ѮL�C

�ܩ��W���A���ݱq���U�C��O�����A�������^�C�v�m�����ǡn�AT50�Ano.2059�Ap.385�A

c17~19�C�]�o�O��ڤޥΡm�j���án�ҥX����ƧΦ��AT�סm�j���án�A�ĴX�U�A�m�j

���án�s���A���X�A���A��ơC�H�U�P�A���A�����C�^

�@

p210

�@

�x�����v�A�g�D�٬��Ѥ��C�t���@���[���F�Q���h�L���t��ı�A�ӤѤ����]�b�t���@�Q�r���]559�^�A�v�O�^�k�t�巶����Q�o���C

���t�����J�H�F�v���v�O�����t�P�o�i���[����ӿ��A�O�H�H�A�A�����t����Q�Ρm�P§�n�i���v�O���y�ܡA�P�ڭ̩Ҫ����e�����Ρm�P§�n�ܦ�~�F�v�i�H���۩I���F[5] �]�G����ͥH�u�幢����v�����������C[6] ���q���ɬJ�s���F�v����ӬݡA�ڭ̹�~�N�H�Ӫ��F�v���i���U�C�����סC�]�@�^�m�K��n�ҥH�٩P�Ѥl���u�Ѥ��v�A�O�դl�ӤH���F�����v�O�Ǹ����P�Ѥl���Ϊv���ΩʦӥΪ��C�J�H�g�D�ĥΤѤ����e�A�u�Ѥ��v���ٸ��q���b�����ڪ����v���X�{�C�b�P�N�A�P�Ѥl�٬��u���v�A���O�u�Ѥ��v�C�]�G�^�q����ΥH�����~�N���Ѥ��l�H���m�K��n�O���~��k�A�~�¬O�m���϶ǡD�s���Q�|�~�n�ҰO���u��m�K��n���q�A�H�S��t�v���u��t�v�C[7] ���O�~�N�ϥΡm�K��n�����G�O�����ʫءA�����v�Ǥ����v�O�C���D�i�j�@�ΡA�ƦܦP�ڸݱ����i�קK�A�m�ժ�q�D�ݥ�g�n�ޡm�K��ǡn�����u�ݤ��˱���H�v�u�ҥH�L�g���ڡA�j�F�z�K�A�������c�c���q�]�C�m�K��ǡn��G�y�u�l������S�A���H�ݤ��ץ��S�A�g�ڤ��q�]�C�z�v[8] �Y�ϾG�ȥH��m���ǡn���Y�A�]�O�u����q�`��g���C�v[9] �j�պ��`�A�k�a���믫��r���a���w�v��Q�C�]�T�^�~�ª��g�D�A�@�p�F�~���~���o�Ҩ��A�u�~�Ѥl������ӫҡC�v[10] ����פW�����A���o���G�u�~��Ӥl�ʬ����A���j�ѫJ�]�C�P���ѫJ�κ٤��A�Ӻ~�Ѥl�ۥH�ӫҬ��١A�G�H�����[���`�W�C�v

[5] �m���l�D���Ľg�n���P�����u�i�Ѥl���y�C�v�m�~�ѡn�q�C��i�ǡr�B�q�����ǡr���s

�ګ��Ф����~��A�H�P���~�Ѥl�����C

[6] ���G��A�m�����ײW�����Z�n�A���J�m���G����ͽפ嶰�n�]�x�_�G��z�X��

���A1977�^�A88�C

[7] ���奄�B�����v�B�֥å��q�B�s����ۡA�i�LĶ�A�m�����Q�v�n�]�x�_�G���L�X��

���A1981�^�A116~124�C

[8] ���ߡA�m�ժ�q���ҡn�]�_�ʡG���خѧ��A1994�^�A211�C

[9] �m��~�ѡD��f�ǡn�]�x�_�G����ѧ��s���I���A�U�ޥ��v�������̪����ҦP�^�A1236�C

[10] ���o�A�m�W�_�n�]�O�_�G�ӰȦL���]�A�v�L�K�^�ɼC�ө����v�ѥ�|���O�Z���^�A���W�A

�U25�A��2�W�C

�@

p211

�@

[11]���M���o�]�{���Ѥ��O�����O�W�A�ñĥκ~�N���Ѥ��l�y�椧���k�A[12]�u�Ѥ��A�ѮL���Һ١A�ѤU�����k���A�G�٤Ѥ��C�v[13] ���m�ժ�q�D���n�����G�u�w�X�Ѧa�̺١y�ҡz�A���q�X�̺١y���z�A�O�u�H�]�C�v[14] ���������O�q�D�w�]���^�P���q�J�s�����ǡ]�q�^���欰�Ҭɩw�A���M�H��㦳���@���v�ʽ誺�ӫҡC�b�ĥ|�@���A�J�H�g�D�٤��A�b��ڪ��F�v�B�@�W�A�ε��P�ӫҡA���q���ɫ��[���F�v��Q���A����ӫҧC�A�Y���u�Ҥ��̦�H���]�C���̡A�\�����]�A�ҥH���\���w�A���O�ڤU�̤]�C�v[15] ���t���ͪ����������j�ƭJ�H�g�D��H�n�ĥθ��C�����Ѥ��ٸ��C[16]�]�|�^�m�P§�n���ڭ̤����b�j��_�x�v�U���P���٬��Ѥ����O���C�]�����t���ͤ]�n�j�ƥ_�P�ذ�e��~�h����g�D�٬��Ѥ��������C�]���^�A�^��F�v�v�O���H�x���c�A���ɳ\�h�J�H���g�D�ĥΤ���u�ӫҡv���Y�ΡA�Ω���ۨ����e�ϥΪ���_�Y�ΡA�H�b���h�a����ƪ��J�H���⤤�A�Y��ۤv�������F�v�a��A[17] �����M�o�ĥΤѤ������C�W�z���I�Y��ܥX�F�v��ת��B�@�P��Q�ۤ�������աA�ϱo���t�������J�H�g�D�ĥΤѤ��ٸ����z�פW���岫�C

���ڭ̱q�t�~��Ӥ��P���Y�Ҽ{�_�J�H�g�D�ĥΤѤ������i��ʡG�]�@�^�J�H�ۨ����F�v�DzΡA�M�]�G�^�b�J�H�餺�����y�檺��СC�����Ĥ@�ӥi��C

[11] �P�W���A��13�U�C

[12] �Ѩ����ߡA�m�ժ�q���ҡn�ҤަU�a���u���̡A���]�C�ѤU���k���v�A45�C

[13] �P��9�C

[14] �m�ժ�q���ҡn�A43�C

[15] �m�ժ�q�D���n�A�P�W���C

[16] ���p���t���ͦۤv�ҤB�W�٤����ƥ�C�u���ʤ�S�b�A�|�襼�w�A�i�������Ӫ�k�A

�B�ٺ~���A�v���ӫҤ����Ať�t�z�V�@�A����ij���C�v(�m�ӥ��s���n��119�ޡm�Q����

�K��D�e�����n)�b�۰ǡB�۪ꪺ�Ҥl���A���t���ͤ]�`�N���H�]�u�W�줣���v�A��

����Ѥ����ӱĥάӫҡ]��318~321�^�C�L�̳̪�O���m�K��n�z�Q���ҵo�A�ӱĥ�

�Ѥ����H�ܤ֨��t���ͤ��O�q�o�I�X�o�Q�סC

[17] ������A�q�ʥN�_�ҦU���ܶê��ʽ�Τ��J�F�v�b���ꪺ�Ϊv�r�A�m�Q�ʫn�_�¥v��

�O�n�]�_�ʡG�T�p�A1955�^�A127~192�C

�@

p212

�@

�u�J�v�Y���~�H�ۥH����~�H��ƧC�����F�_�B�_��B��_�����ڡC[18]�b�o�s�j���a�ϡA���ڬ۷������A��ƪ��DzΤ]���i�@���ӽסC�q�Ĥ@�@����Ĥ��@���A�Y�H�����Ӱ��Ϥ��A�j���i�����ⳡ���C

�b���a�ϡA�g�D�`�١u�Ѥl�v�]devaputra�^�A[19] �Ӥ��O�u�Ѥ��v�C���Ѥl���t�N�O��g�D����C[20] ���ٸ��Ӧۤ���Φ��A�dzN�ɤ��L�w�סC[21] �����M���ꪺ�Ѥl�[���������P�A�o�I�i�H�T�w�C[22]�b���ꪺ�_��A�D�_�����ڬO�I���B�A���M��֡A�g�D�����������u��_�v�ᬰ�u�i���v�A��q���P�ꪺ�u�ӫҡv�C[23]�����ѬO�_��媪���ڦ@�P�����U�ߺD�A[24] ���O���L�̤J�D�����A���O��ŧ���e�u��_�v�Ρu�i���v���ٸ��A[25] �N�O�ĥΤ���u�ӫҡv���ٸ��C�ֶq�����m [26]�P�y�� [27] �����ƫ��X�u�Ѥ��v�i��ӦۭJ�H�ۨ����F�v�A���o�ǧ�

[18] �ճ��w�N�A�q�F�J���ڦҡr�A�m�ճ��w�N�����n�]�F�ʡG���i�ѩ��A1971���L���^�A

��4�A63~321�C

[19] �Ѿ\Sten Konow ed., Kharosh t!h . Inscriptions�]Varanasi: Indological Book House, 1969,

rep.�^�C

[20] John Rosenfield, The Dynastic Arts of the Kushans �]Berkeley: University of California

Press, 1967�^, 186~88.

[21] John Rosenfield, 202, 205~206.

[22] �@���y��b���Ȫ���g�m�������g�n�]T16�Ano. 663�Ap. 347�Aa7~19�^��Ѥl���w�q�p

�U�G�u�]���~�G�A�ͩ�H���A�����g�A�G�١y�H���z�C�B�b�L���A�ѤѦu�@�A�Υ��u

�@�A�M��J�L�A���b�H���A�ͬ��H���A�H���@�G�A�_�١y�Ѥl�z�C�v���w�q�P����F�v

���u�Ѥl�v���P�C�m�ժ�q�n���u�Ѥl�v�G�u���̡A���ѥ��a�A���Ѥ��l�C..�Ҥ���

�w���u�H�A�ҥH�Ѻ٤Ѥl����H�H��ѩR�_�ѡC�v�]�m�ժ�q���ҡn�A2~3�^�e�̻���

�l�O�ֿn���~�����G�A�æb�L���o��ѤW���骺�@�áF��̻��L�O�W�ѩҩR�C���~�A

Levi ������g����奻�M����Ķ���A�N���r½Ķ��Fils des dieux (son of gods)�]Levi ,

��Devaputra���AJournal Asiatique, 1934, Paris, 224�^�C

[23] �ճ��w�N�A�q�I��?�H��????�r�B�q�i���Υi���ٸ��ҡr�A���O���b�m�ճ��w�N

�����n�A��4�A475~484�F��5�A141~182�C

[24] �ճ��w�N�A�q�X�j����?�_���r�A�m�ճ��w�N�����n�A��5�A23~62�C

[25] �Ҧp�B�`�A�u�m��_�O�_�����A���j��_�A�m���k����w�U�A�ҥH�J�B�~�B�A���B�¡B

�ʻ��嬰���C�v���m�ʮѡD�B�`���O�n�A2698�C

[26] �Ҧp�~��A��_�H�i���~�x�]�L�v���Ѥ��C���m�~�ѡD�I���ǡn�A3765�C

[27] �p�u�t��v�N���u�ѧg�v�C���ճ��w�N�ۡA�觧��Ķ�q�t���ҡr�A�m�F�J���ڦҡn

�@

p213

�@

�Ƥ������H��ܡu�Ѥ��v���Y�Φb�J�H�F�v��Ƥ����a��C[28]���ڭ̤��ມ�N�q�J�H�ۨ����F�v�DzΤ����u�Ѥ��v�ٸ������Y�ɡA���ڭ̦Ҽ{�ĤG�ӥi��ʡG�b���ɭJ�H�餺�y�檺��СC[29] ���ڭ̧��[���Ъ������q�����X�j���L��Ф�ư�ɡA�ڭ̬ݨ�A�ĤT�@���L�ױR�H��Ъ��D�h���§g�DChandragupta���ϥΦ��Y�ΡC[30] �F�n�Ȫ���Чg�D�̳ߥΤѤ��Y�ΡC[31] ���ڭ̧��ЫH���P�_�ª��F�v�P��Q���X�_���[��ɡA�ڭ̱N�ݨ�_�¤�ƪ��W�S�ʡC[32]�o�g�פ�O�Ӯ�s�A�ڱĥθ�Ƹ��״I���������Ҥl�A�ӱ��Q��ФѤ��[�b�᯳�F�v�u�ȹB�@�����ΡC�b���h��Ъ��Ѥ����A�L��Ī��O�����C�b�������Ҥl���A�ڭ̱N�o�{�A�b��ФѤ��z�����ʤU����СA�b�۲z�W�i�P���a�ۤ��߫��A���b�F�v�B�@�W�A�P�~�H�ҫإߪ��z�ʬI�F�ؼЬۤ���ߡC�~�N�H�Ӫ��x�����P���a��Q���w�g�k�a�ơA[33] ��

�@

�]�W���G�ӰȦL���]�A1924�^�A82~87�C

[28] �ճ��w�N�H���u�Ѥ��v�O�����_���Y�ΡA���q�i���Υi���ٸ��ҡr�A�m�ճ��w�N��

���n�A��5�A152�C

[29] ��Ъ�Ǥ���ɡA�H���̥D�n�O�J�H�C�Ѩ���ۡA�q��Ъ�Ǭy�G����ҡr�A�m��v

���dz��n47���]1997�A�O�_�^�A289~319�C�Ĥ��@���ɡA���H�g�q�T�}�סr�A�������

�u�}��B�}�a�B�}���v�A�䤤�S�O���X�u�����꦳�^�H�A���O�ʭJ���ءC�v�m����

���n�AT49�Ano. 2102�Ap. 51�Aa21~23�C�Ĥ��@����Фw�g�b�~�H���Ѥ��l�餺�s�x�y

��A���������H�d�U�L�H�O�J�H�H�����v�СC

[30] J. Allan, The Cambridge Shorter History of India (Cambridge: Cambridge University

Press, 1934), 94.

[31] ��Hermann Kulke, The Devaraja Cult �]Ithaca: Cornell University, 1978�^; J. W. Mabbett,

��Devaraja,�� Journal of Southeast Asian History 10�]1969�^, 202~223.

[32] ��H�j�����@�q�F�n�Ȫ��u�Ѥ��DzΡv�P�ữ�ɥN���u�Ѥ��DzΡv�r�]�m��Ǭ�s�n

��7���]�_�ʡG�����Ф�Ƭ�s�ҡA1998�^�A300~322�C�^�@��A�ݤ�۰ǩҺ٪��Ѥ��A

�Y�ĤE�@���_�ۺ٤Ѥ����Z�H��g�D�Ҽҥ骺���Q��ù(Mahai?/FONT>vara)�C�o�ؤ�������m

�W�M���v�W���ջ~�C�]1�^���Q��ù�O���Y�P�K�Ф��ұ��R����Я���A�b�ĥ|�@���A

���Y�M�K�Ц������g�夣�b�����а餺�y��C�]2�^�g�D�Y�R���Y���Я���A���M

�y�����ɹ惡�쯫��H�����y��A���ĥ|�@���A�ڭ̨S�ݨ켯�Q��ù�H�����y��C�]3�^

��Ф��Ѥ����h�A���i�H�N�H�Y�@�a�Ϫ��Ѥ��H������t�@�Ϫ��Ѥ��H���C

33 �Ѩ��E�^�ɡA�q�ϴ��P����F�v�DzΡr�A�m���v�P��Q�n�]�x�_�G�p�g�X��

�@

p214

�@

�k�a���I�F�ؼХH�A�Ԭ����C�R�|��k�N�d�z��a�g�ٻP�x�ƪ��O�q�A�b���ɦU���ڤ������Ԥ��_���ĥ|�B���@���A��Ъ����v�[�Y�B�@��F�v���A�N���Q��a���ͦs�C�������Ҥl�γ\�i�����_�¸��٤Ѥ����J�H�F�v����p���u�ȡC���~�A�b�W�z�ثe�J�H�ĥΤѤ��ٸ������������O�H���N�����ΤU�A����Q�������רҩΥi���Ѧ�Ь����ƥ��n�z�רӷ��A�p�G���O�ߤ@�C

�פ�������ӳ����G�@�B�������ͥ��F�G�B�����٤Ѥ��F�T�B��Ъ����v�[�F�|�B�����Ѥ��F���B���סC

�@

�@�B�������ͥ��]365~416�^

�����X����̵����迤���ʤH�C�b���J���A�ʤH���դO�̮z�A�L�̥u�إߤF�᯳�o�@����C�o�M�F�~�h����ϪʤH�����C����ĥ|�@����A�I���q�ʮɡA�������������|��ĵ�i�L���Ĥl���n���ղΪv�~�a�A���M�ʤH�w�g�j�q���p�J�����C[34]�T�T���~�A�۪�س�������]�e�_���O�^�ɡA�u�p�ªʤQ���U����q�B���{�C�v35��ʤH�E��e�_�C�T���C�~�A�����A���|���~�Ӫ̡A�b�ữ�˸Ѯɱa�����q�e�_�^�������ɡA�Q�{�����ѦӦ��C�������̧̡A����A�Y���������ˡA�뭰�F�{���C�Q�~��A�L���{�����o���F�ʤH���G�a�A����]���Q�ʬ����F�Ӧu�A���߯կլ��{���u�g�C

�T�K�|�~���笰�{�����ƱN�Q�}�e�l�C�{�����ġA�ԱѳQ���C�{���j��A��������A����~�b�ڪA�{���G�Q�C�~����A�I�q�{���A�k����_�ʤH�E�~���a�ϡA�۬����C��b�¤H�P�A���H�۫����ԧФ��A���穯�B�a��

�@

�@

���A1976�^�A1~46�C

[34] �m�ʮѡD�B�`���O�n�]2687�^�G�u�W�p�ªʤQ�l�U���O�d�����A���j�갣�v��۸�����..

�l���Ԩ�L��..�;��l�A�x�R�䲳�A�v��j�ߡA�Q�v�έ��ӭ��C�l�����`�H�v�묰

����N�x�B�覥���A���p��l�S�̤Ψ䳡���G�Q�l�U�f�_���w�C�v

[35] �m�ʮѡD�۰Ǹ��O�n�A2745�C

�@

p215

��F�{���A����{���L�i�H���N�{���A�Ϊv����A�]���V�L�����q��ʱo�Ӫ���â�C�{�����d����G�u�p�ʤD���G�Ѥl�A�Z�H�ǰ�â�����ʤ]�C�Ͻn�ũR�A��Ҩ̾ڡH���J���ǡA�L���ʦW�C�H�Ѥ����A���[�G�H�v[36] �ڥ��@���_�ʤH������C������F�{����A�ٰ_�ӫҡA�u�露��ت�A�긹�j���A����w��`�w..�ۿץH���w���{����A�A��p�~��өP�G�ơC�v[37] �ݨӫ��窺���ߤ������}���ˤ��Ϊv���ꪺ�i�|�A�٥��ϲΤ@�n��A������Ϊv�����ΡC�\�~�H��u�ҡv���w�q�u�w�X�Ѧa�v���e���O�@�ΤѤU�C���窺��ƨä��_�ǡA���ϬM�F���ɭJ�H���F�v�A�סC�I���H�B�o���F��ʡA���o��â�A�ۺ٩�ŧ���B�A�_�w���Q�B�q���ʪ��Ϊv�DzΡC����â��Ǩ�~�H�ۻ��B�¤H�{�����⤤�A�����J�ʤH����⤤�A����H���̤��w�שl���A���ӽ���L�Ϊv����F�C�J�M�̤��w�שl�A�L���M�o�٬ӫҡC[38]

�����~�֮ɦb���w���{�����Ӥl�٤H�A�ƹ�W�L�O�H��C������q���ɡA�L�~�Q�E�A�q���w�k�b�^���˳B�A�Q�U�߬��ӤӤl�C�ڭ̤����D�L�����H�誺�ɶ����h���A���i�H�T�w���O�A�L�~�֦b���w�ɡA���]�b�{���Ҷ�y��������ҡC�{�����֦��D�w�A�o�ʹ��������ԧС]379�^�F���D�w���ߪ��wĶ���F�����o����ù���A�O�f�������t���]382�^�C�ʤH�b�ĥ|�@����w�g��H��СA[39] �������x�������Q���q���ѿѲ��C[40] ��

�@

[36] �m�ʮѡD�{�����O�n�A2928�C

[37] �m�ʮѡD������O�n�A2967�C

[38] ��סm�ʮѡn�A�H���������m�C���n�@�������A�H�ʰ����ΡA�@�q���O�r�s���Q����

�����v�C���G�ڭ̵L�k�Ԫ��_�Q�H�e�J�H������Ϊv���Τ@�ơC���~���w�שl�����T��

�����A���窺���k�ӦۼB�����m�@�g�n�H�Ρm��ҽסD���w�ӡn���DzΡC�Ѩ��ǩv�[�A

�m����v�ǤW�����νסn�]�W���G���F�X�����A1996���L�^�A16~31�C

[39] �m�����ǡD�����ǡn�]T50�Ano. 2059�Ap. 327�Ab8~13�^����ʴf�Ҥ����A�����u�n�Q

�����v�A�����{��v�i���ұ��A�u���ʶغE����y���C���W�ʭJ�]��Ū���ʡB�J�^�A�v

���M���d�A�N���ﯪ���k�C�����D��J�`�A�d�뤣�ΡA���w���E�F���_���]�����r�k���^

���A�C�����x�W���A�ʭJ�v���M�f�ԡC�ɤѤ��G�b�U���I��A�E�]���ٻ��C�s�J�J����

���A�ٵ����١C�@�����͡A�U�_��q�C�v���G�ƤϬM�A�ĥ|�@����ʤH��ŧ��ФK����

����٧Q�ض𪺶ǻ��A�������߶�C��Х��M�w�����ʤH���H���C

[40] �m�ʮѡD�������O�n�A2964�C

�@

p216

��B��������ڦ������ɡA�N��§�T�_�C[41] �D�w�b���w�ɡA�C�~�����m�����Y�n��M�A�L�ҥD������g½Ķ�l�ޤF����M��쪺�q�ǹ��C��������k�����@�ɡA�m��Y�g�n�����Q��O���ɪ���ǡC[42] �����~���ɡA���M�ѻP�F���ɡm��Y�g�n�����Q�A�����ɥH��q������Y��Q�]�@�w�۷��x�b�C[43]

�q�T�K�|��T�E�G�~�������ӤӤl���D�n���ȬO������T�u���C�T�E�T�~�A����P�{�n�۾Ԥ��h�@�A���O�����u�K���o��A��������F�{�n�C�ĤG�~�A�����n�ӫҦ�C

�����Ϊv�ɴ��H�|���G�~����@�Ԭ��������C���ԹK��F�e���V�F�o�i�A���u���ϫ������V�I�`�O�|���C�~�I�����s�k�k���I�q�A�L�ܦ��M���s�k�k�۾ԡA�Ѧh�Ӥ֡A���ӤF���j����O�C�ڮھڡm��v�qŲ�n�A��������F�v�o�i���@���z�C

�T�E�|�~���{���b���_�M�D�{���l���C

�T�E���~�������C���D�{�C���e�F�C

�T�E�E�~����P�C�ѮʡA�������C

�|�����~�Ѥ^���k�A���e�{�A�诳���C

�|���@�~���D�A���o����ù���C

�|���G�~������ԡA���ݶ[�^�ұѡC

�@

[41] �u����B������Ѻ���W�A���Ҫ����A�ι��������A�`�۳��q�C���J�R�H�T�_�A�����j�ơA

�ط|�]�N�A�ϻ\���|�C�ϤҼ}�D�˫U�̡A�Q�Ǩ�b�C�v�m�����ǡD���k�ǡn�AT50�Ano. 2059�A

p. 363�Ab5~6�C

[42] ����������Ǫ��������m�����ǡD���F�ǡn�]T50�Ano. 2059�Ap. 365�Aa13~19�C�^�G�u��

���F�A�ʥ��H�C�a�h�A�H�ĮѬ��~�A�E�]µ�g�C�D���[�g�v�A�ƺɼX�y�A�R�n�ȷL�A�C

�H���Ѭ��߭n�C��Ū�Ѥl�w���A�D�ۤ�G�y���h���o�A�M�����߲֤���A�S���ɵ��]�C�z

�ᨣ�¡m�����g�n�A�w�߳����A�ܴM�����A�D���G�y�l�����k�o�C�z�]���X�a�A�ǵ���

���A�ݳq�T�áC�Φb�a�~�A�ӦW�������C���v�A���{�����q�䦭�F�A�Τd���b�t�A�J��

���G�C�F�J�~��եȡA�S���ͻ��A�Ӿ����U�A�����y���C�ɨʥ��J�������~�^�ۡA����

Ѻ��W�G�t��R�СC��ù���ܩh�N�]386�^�A�F�ۻ��q���C�v�N�û��G�u���v���ܡA��

�w�����T�a�q�C�v�m���[�ײ��n�AT42�Ano. 1824�Ap. 29�Aa4�C���Χ����T�a�q�G�u��

�D���q���u�Žסr�Ҩ����L�B�Y��B�ߵL�T�̡A�����w�����u�����T�a�q�C�v�m�~�Q��

�ʫn�_�¦�Хv�n�]�x�_�G����A1976���L�^�A246�C

�@

p217

�@

�|���T�~����D�C�n�D�B�_�D�B��D����ÿ�ݡC

�|���C�~�n�P�B���a��ÿ��᯳�C���s�k�k�q�C�^���k�q�C

�|���K�~�n�D�r�v���ȫq�C

�|�@�@�~���x�U���a��F�ʡA�j�ѡA�������n�U��ʤ��ߡC����

������q�C

�����Ϊv�@�ӭ��j���z�I�b�৴�����B�z�����~�Ӱ��D�A�ɭP��l���]���Ϲܤ���C���������G�A�d�z�F�᯳���Ϊv�O�C�L�b��̫��~�A�᯳�w�e���Y���R�����A�C�L����ĤG�~�A�᯳�����B�Ϊ������A�|�@�C�~���B�Ωҷ��C

�G�B�����٤Ѥ�

�T�E�|�~�����Y�ӫҦ�A�T�E�E�~�u���١v�Ѥ��A�O�@���M�`���ơC�b�����e�A�J�H���g�D�u���q�Ѥ���٬ӫҡA�p�۰ǡF�κ����Ѥ����ٸ����ܡA�p�{���Χf���C[44]���ƥ�̦����O������m�ʮѡD�������O�n�G���H������k�A�a�ֹ𨣡A�����٤��C�U�ѥO�s����h�N���u�_�U���@���C��O��ӱL�����ɵ����Q�T�H�W���Ϥ�G�u���U����ӤѡA�\�٥|���A���F�������A�n�к[��I��A�������������A�Z�����R�P�~�A�������C������t���d�A�i�������A�Z�y�L���R�l�A�H�ӤѤ����R�G�I�v����G�u����B�L��w�a�ʤ��A�M�S���u���R�A���~�R���F�p�ӹ�N�A�w�i�H�B���v�I�v�D���ɧi�_���^�v�q�A�j�j�A�露���l�C��t�W�`�赯�����t�A�~�C�Q�w�W�A�[����C

�@

�@

[43] �����q���Q�סA�����Χ͡A�e�ޮѡA229~277�C

[44] �y��A��P���}�e���q�ӫҧ�١u�f�H�Ѥ��v�C���ƪ��Ա������C�m�ʮѡD�}�e����

�O�n�]3103�^�P�m�_�v�D�������e�D�}�e���n�]3072�^�@�u�f�H�j���v�C���ڡq�}�e��

���O�r��հɰO�]3111�^�A�m�ʮѡD����ӡn�Ρm�qŲ�n�B�m�Q����K��n�ѧ@�u�f�H

�Ѥ��v�C

�@

p218

�@

�l���Ӧu�P�Z�B�i���O���ҥH�u�f�ݡA��O�p��µM�o�C..�����B���Ӽw�H�������A�G������A�����\�C[45]���O�����Y�z�Ӹ`�ݭn��M�C�Ĥ@�O�ɶ��C�m�qŲ�nô���Ʃ�ʦw�Ҷ��w�T�~�]399�^�C�m�Q�ѡn�ھڱZ�E�m�Q����K��n�Ҹ��Aô���Ʃ�_�Q�ӯ��ѿ����~�]398�^�C���O�Q�����ɴN���D�o�O�����C[46] �ҥH�O�T�E�E�~�L�~�C

�ĤG�B�����s���Y�άO�u���v�άO�u�Ѥ��v�C�m�ʮѡn�������u�����٤��v�A�m�qŲ�n�̡m�ʮѡn�ӮѡC���m�Q�ѡn���u���٤Ѥ��v�C�ھڷ��ɦ�Ф��m���O���A�p�Y���Q�b�|���G�~Ķ�����q�j���קǡr�����G�u�s��ù�ϱC�k�v�H�����l�T�~���b�����]401�^�Q�G��G�Q��A�ܱ`�w�C�|�~�]402�^�L��p���餤����פW�A�����Ѥ��X���סC�v[47] ���F�b�|�����~Ķ�����q�����g�ǡr���٫������u�j���Ѥ��v�F�S�b�|�@�T�~Ķ���m�����t�n�Ҽg���q�ǡr�����G�u�j���Ѥ���������v�C[48] �D�Цb�|�@���~�q�٧Q�����i��ǡr�G�u�����Ѥ��R�����t�C�v�����������T��١u�Ѥ��v�L�~�C

�ĤT�B�̥O�H�_���u���O������٤Ѥ�����]�C�m�ʮѡn���O�u������k�A�a�ֹ𨣡v�C�m�qŲ�n���h�u������k�v�|�r�A�u���u�a���𨣡v�C�s���O���Ǩa���A�m�ʮѡn�èS�������C�b�m�ʮѡD�Ѥ�ӡn���ڭ�Ū��u�]���w�^�T�~�]399�^���먯���A��S�a�F�W�ۡC�����A���P�ǰa�դj�P�C�v[49] �æ��k�P�C�o�ǤѤ岧�����M�����︹���ʾ��L���C�k�P�B���P�D�Ԫ��A���O�����b�o�~��U�F�����A���P���A���Q��F�ʡA�Ӥ��O���Q������C��G�D�k�D�B�D�@�B

[45] �m�ʮѡD�������O�n�A2979~2980�C

[46] �m�Q�ѡD�հɰO�n�A2090�C

[47] ���ɦ�й��Q���٧U½Ķ�̪����������ꪺ�O���A�p�����٧U½Ķ�m����סn�A�Ǥ廡�G

�u�|�ѥO����C�v�]�m�X�T�ðO���n�AT55�Ano. 2145�Ap. 78�Aa7~8�C�^���C�٧U½Ķ

�m�k�ظg�n�A�Ǥ廡�G�u���q���ձL���N�x�w���J���C�C�v�]�m�X�T�ðO���n�AT55�A

no. 2145�Ap. 57�Ac12~13�C�^

[48] �m�X�T�ðO���n�AT55�Ano. 2145�Ap. 63�Ac9~10�C

[49] �m�ʮѡn�A381�C

�@

p219

�@

�ѫJ�j�ڡC���~�᯳���S���o�����D�C[50] ���~�A�m�ʮѡD�Ѥ�ӡn���~�]�S�����k���O���C�N��O�u���u������k�v�A�@�ؤp���鰾�k�M�밾�k�A�رd�a�Ϭݤ���A�ҥH�m�ʮѡn�|�O�A�����]������W���q�ӫҧ�٤Ѥ��C�����p�����A�j���O������v�W�����C�q����ΥH���A�ѤH�P��������D�n���F�v��Q�A�p�m�ժ�q�n�һ��G�u�ѩҥH���a�ܦ�H�ҥH���i�H�g�Aı�����A���O���L�w�A�`��{�]�C�v[51] �]�����Q�����ҹJ���밾�k�ɴ����G�u�\�D�H�D�F�����w�A�h���ߤ��H�a���A�ҥH���i�A�ϱo�ۭפ]�C

�G������k�A���v�D�������̡C�ӧY��H�ӡA�J����������Ҹt�w�A�ӬI�Ʀ����X��ӯ��A�G�W�Ѧ��H�����C�y�լF�ۭסA���H�����C�v[52]���k���X�{�O�����g�D�n�˰Q�I�F�C���~�A��k�X�{���H�x�O�u�ڭ��g�A����A�뺡�����A�Uź�դ]�C�v[53] ��k�X�{���H�x�O�u�j�ڤ���v�����C[54] ��̳��N���ۦڤU�v�O�L�j�A�x����t�ݭn��y�A�����u�n�ﭲ���F�Y�i�A���ݭn��ٸ��C�ӫҧ�L������ٸ��C[55]���~�A�b�T�E�E�~�H�ΥH�᪺�Ʀ~�A�������F�v�x���n�楿���A�L �D�_�F�����_�a�ϡF�q����F�v��Q�ҹ�A�����S���z�ѧ�٤Ѥ��C�ҥH�L������D��F�s�ڪ��Ϲ�C�j�ڭ̪��Ϲ�O���D�z���C�L�̥H����DzΪ����ҩM�T�����зǡA�{���������\�~�w�g�W�L�T���]�L��B����B�P�Z�^�A�w�Ƥ��ҡA�٬ӫҬO�A�����A�������Ӷ��ۡu�ӤѤ����R�v�A�⤴�~�ӹL�h�ӫ��Y�Ϊ��ʷ����A�H�P�W�ܹ��k�A�����Ӧ��������C�b�s�ڪ��Ϲ�z�Ѥ��A�ڭ̬ݨ�A�L�̤]�S������ɨ�L�J�H�ҫإߪ��F�v�A�p�A�����n�P�M�_

�@

[50] �������A�m�����F�v�P��Сn�]�x�_�G�����Ƥj�Ǿ��v�t�Ӥh�פ�A2000�^�A73~74�C

[51] �m�ժ�q���ҡn�A267�C

[52] �m�T��ӡD�Q�ӡn�A338�C

[53] �m��~�ѡD�B�E�ǡn�A1265�C

[54] �m��~�ѡD���T�ǡn�A2078�C

[55] �m�ժ�q�D�a�ܡn�ޥj�N�Ϥ��k�����U�A�Ϥ�k����k�O�u���ά�����C�v��Ϥ�k

����k�O�u�ҤH����A���H�����A�f�H���d���k�C�v�]�q������g�D�n�����A�Χ����

�@�ơC�m�ժ�q���ҡn�A272~275�C

�@

�@

p220

�@

�Q�A��b���̡C

�����H��Ӳz�Ѧ^���C�Ĥ@�B�L���\�~���p�w�a�ʤ����L��B����B �P��A�o�T�Ӹt���D�`���R�A���]�u�٤��A�����ٸ��ӫҡC�ĤG�B�L��B����B�P��|���٫ҡA��p�L���H���O�p���o�z�]��N�^�C ����������@�譱�O�����A�@�譱�ϬM�L��~�N���a��Q���_���C�ھں~�N���a�k��ƪ��m�ժ�q�n�������G�u�y�ҡz�B�y���z�̦�H���]�C���̡A�\�����]�C�ҥH���\���w�A���O�ڤU�̤]�C�w�X�Ѧa�̺١y�ҡz�A���q�X�̺١y���z�A�O�u�H�]�C�m§�O�D묪k�n��G�y�w�H�Ѧa�٫ҡA���q�ҥͺ٤��C�z�v�̦��A�u�ҡv���W���u��u���v�C[56] �o�����F��H����v�x�H�u���v�Ӵy�z������ٸ����Ѥ��C�o�M��������A�Q묬��u��٬ӫҡv�S���Ĭ�C�]�����a�H���T�N�g�D�ͮɺ٤��A����J�q�٫ҡC[57]�������x���a��Q�P�L�߷R������R���N�����C�L���ӤӤl�ɡA�u�P�䤤�٤H��ߡB�~���S�m�����g�y�A���H�L���o�~�C�v[58] �L���F�ӫҫ�A���ɪ����w�����U�a�u�ۻ��Ӧܪ̸U�d�H�v�����͡C[59] �L�]�ξ��Ͱ����B�j���M���ѻP���n�C�o�Ǿ��ͦh��ŧ�F�~�¦��g�ǡA��§�k�B�a���B�V���B�@�n�A���ߥȾǡA�ҥH�j���Mť��ʥ������Īk���y���H�A�~����A�u�^���s�A���G�u�^���p�b�٤��A�H�R���СC�v�~�o�����k�ΡA�ץͤ������M�C[60]

�@

�@

[56] �o�]�O�y���۪ꤣ���٬ӫҪ���]�C�m�ʮѡD�۩u�s���O�n�]2762�^�G�u�ӻD�D�X���[

�̺٬ӡA�w��H���̺٫ҡA�ӫҤ����A�D�Ҵ��D�A�B�i�٩~�ữ�Ѥ��C�v

[57] �m§�O�D��§�U�n�G�Ȫ`�G�u���Ҽw���A�G�ͮɺ٫ҡA�ܮL��A�ͺ٤��A�J�q�٫ҡC�v

�_�¸g�Ǧb§�W�A�q�G�Ȫ������C�����l�A�m�G�Q�G�v�Z�O�n�]�x�_�G�@�ɮ�

���A1968�^�A193~195�C

[58] �m�ʮѡD�������O�n�A2975�C

[59] �u�Ѥ����ΡB�F���E�_���B�����������үϾ��Ӽw�A�g����סA�U���{�ƦʡA�бª��w�A

�ѥͦۻ��Ӧܪ̸U�d�H�C���C��ť�F���v�A���ε���F��A���D���A����W�z�C�D�{

�J�G�A�{�������A�F�p�����A���§̤l�d���l�H�A������i�h�u���з~�C�������L��G

�y�ѥͿԳX�D���A�פv�F���A���ӥX�J�A�ũ�`���C�z��O�Ǫ̫w�U�A�������j�C����

�����ͭ��j���M�B���Ѩͭ����|�B�|�ѭ��������B�M�H�峹�����A�Ѻ��K�C�M�����q

�|�A�T�M���s�A�C�H�ѤU�O�D���v���C�v�P�W���A2979�C

[60] �P�W���C

�@

p221

�@

�ڭ̩T�M�i�H�q���a��Q�ا�줤��v�x�������u���v�٬��Ѥ����z�ѡA���o�Dzz�Ѥ����R���C�Ĥ@�B�p�e�Ҩ��A���ɫ������F�v�x�ƤO �q���B��j�j�����A�A�P�ɴ����̦a�Ϫ��J�H�g�D���V�L�٦ڡC�ĤG�B�����������������n�ĥαq���b����F�v�DzΤ��X�{���u�Ѥ��v�C�ĤT�B�����ӫҪ��ٸ��O�q�L���˫���B�~�ӨӪ��A����٫ҡA�u�ۿץH���w���{����A�A��p�~��өP�G�ơv�A���ܥL�n�Τ@������A�����q������ʪ����Y�A�����i��ۺ٤@�Ӥ�n��ӫҧ�C�@�Ū������C�ҥH�������ױq��ŧ�e�����W���A�η��ɤ��ꪺ�F�v�DzΨӬݡA�������ӡu���v�٤����C

�Y�O�����u�H���a�m�K��n������ݪk�A��٤Ѥ��A�ڭ̴N����F�Ѧ�H�L���\�w�g�ʤ������������]�ʤ��^�M���Ӽw�]������^���������C�~�N�k�a�ƪ����a�u�\�@��@���C[61] �L�����R���N�A���]���O�������۷��ɥ��b�B�@�����a§�k�C�Ҧp�L���˥h�@�B�U����A�L�@�ϱ`��A���s�˹L�סA���Ʋz��ơC[62]�ۤϪ��A�����u�U�N���D�A����H�U�A�����ܪ��A�F���ۻ��Ӧܪ̤��d�l�H�C�v�b�����Хv�W�A�L���٧U������ù����½Ķ�����त���j����Ъ��[���~�Ѫ��^�m�C[63] ��ȱo�ڭ̪`�N���O�A�L�ۤv�˦۰ѻP½Ķ�A�bĶ���W���ۥ��e½Ķ���m��Y�g�n�A�Mù�����sĶ�A�v�r

�@

[61] �m�ժ�q�n�q�v�O���c�������̺١u�@�H�v�G�u�ڤU���@�H��H��ҥH�L���̤]�C�H��

�U���j�A�|�������A�ҴL�̤@�H�աC�G�m�|�ѡn��G�y���I���@�H�C�z�v�m�ժ�q���ҡn�A47�C

[62] ���ƥq�������O�r�G�u�����F�A���s���L§�A���˱f�F�C��ij�Ш̺~�Q�G�ơA

�J���Y�N�C���|�ѭ����C�W����G�y�T������A���Ү�§�C���v�ѤU�A���������Ƥ]�A

�y���t�ʡA�H���D�V�C�J������A�����A�{�¡A�v���ѤU�A�������|�]�C�z���n���G

�y�Ҥ����A�~�Q���ǡC�C�B�`�V§�A�^�_�y�סA�ХI���q�A�H�M�սסC�J���Y�N�A�^

�̫eij�C�z����G�y�C���ڧ��l�A����S�G�H�����g���������A�ӱ����~�Q���v��A

�Z�ұ��½�v�I��̷Cij�C�z�]�m�ʮѡn�A2978~2979�^�u�J���Y�N�v���ӫҦb���U

���ˤ���A�Y�i�汼��A�A�^�k�쥿�`���ͬ����A�����u�T�~����]�Y�檺���O�G�Q��

�Ӥ�A�j������^�C�u�~�Q�G�ơv���~��ҡB�ʪZ�ҮɡA�ӦZ�h�@�A�ӤӤl�u���묰

��A�Y�u�۳�A�G�Q����C�Ѩ������A�m�q��n�]�_�ʡG���خѧ��A1988�^�A2160�C��

���O�V�W�d�A�n�u�T�~����A�o�O���F����D���v�T�C

63 ���Χ͡A�e�ޮѡA290~296�C

�@

p222

�@

�߰ݷs��Ķ�媺���P�A[64] �åB�M���Q�B�ڹ��Q�צ�Ы�Q�F[65] �L���H�ټ��g��нפ�A�m�s�������n���F�L�T�g�פ�G�q�q�T�@�סr�B�q�q�t�H��j�������ӤQ��r�B�q�q�@���Ѫk�šr�C��L�Ҽ��x�����a��Q�A�L�ϦӨS������ۧ@�C�b�F�v���W�A�����إߤF���x�F�L�إ߹��x���ʾ��A���F�������Q���欰�~�A[66] ���ȩM���ɹ��H�Dzߥ��T����Ы�Q�����A�������a�z�L��l�ʵ��Ǯը�T�O�ǥᄃ�a�g�奿�T���{�ѡC[67]�L�]���ϥH���Q�٫U���覡�A�H��й��Q�R���F���x���C[68] ����M�A�������u�O�H����ЦӤw�A�ӬO��Q�W�������{�P�C

�T�B������v�[

�n�z�Ѧ�й�g�D���ݪk�A�ڭ̱o�q��Ъ��t�z�[���[��C�]���g�D������M�H���Ҧs�b�@�ɪ��Φ����K�������Y�C

��Цt�z���c�y�]cosmography�^�ѤT�ɡX�X���ɡB��ɡB�L��ɡX�X�c���C���t�z�[��t��ب���C���@�譱�����~�������G�A���ͦ]�P�ͭѨӪ��g�ҷ����@�ΡA���_�a�V��C�B��h�W�����@�ɨH�_�F�@�譱���O�צ檺�ŹϡA���ͱq�פQ���D�_�A�i���I�סA�ש��W���ͦӤJ�I�n�C[69]

�@

[64] �m�����ǡD����ù���ǡn�G�u�����륻�A�����¸g�A�H���A�աC�vT50�Ano. 2059�Ap. 332�A

b6�C

[65] ���F���L���g�q�I�n�L�W�סr�C�L�M���C�Q�צ�q�A���m�s�������n�AT52�Ano. 2103�A

228a~230a�C

[66] ���ӨD�A�m���w�ӡn�]�x�_�G�j�Ʈѧ��A�v�L����52�~�g�V�^�A29a�C

[67] �u�۵��ؤJ���A�����_���A�����J�h�A�Φ��^�|�C����G�y�Z���ǹ��A�����W�ԡA�w�o

�L�L�C�L�Ӥ���СA�L�E�h�o�C�y�߹��D�A�H�M�j��C�z�]�U�Ѥ�G�y�j�k�F�E�A��

���A�����w�h�A��������A�ű»��W�A�H���Z���C�����k�v���u���~�A�w�ڼǾ��A�i��

�ꤺ���D�C���E�k�v�I�z�ݭסA�Y�������C�k�ܡB�z�y�@�x�����A�����֦O�O�C�z����

�ͤ��A���Ƕ@�Ϩ��U�G�H�C�E���æ��p���C�@�Ư»��A���g�ɱ�C�����²M�A���ɵL��C�v

�m�����ǡn�AT50�Ano. 2059�Ap. 363�Ab7~16�C

[68] �Ѩ��m�������D���k�B���E�B�����ϱC�T�k�v�����D�Ѱ��ڡB�Ы��n�]T52�Ano. 2102�A

p. 74b�C�^�T��k�v�Ы������n�G�D�ڡB�D�Ш�H�٫U�A��J�x���t�ΰ��x�C

[69] Randy Kloetzli, Buddhist Cosmology: From Single World System to Pure Land (Delhi:

p223

�@

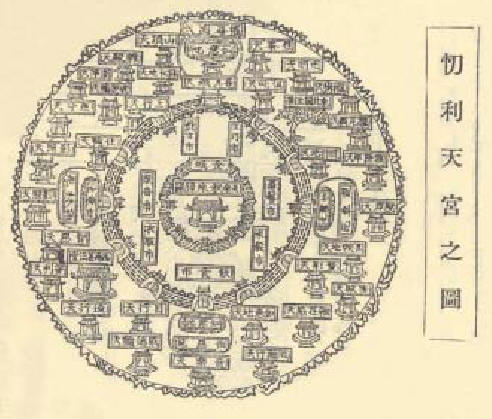

�H�ҳB���@�ɬO���ɤ��˼ƪ��ĥ|�ɡA�b�����U���a���B�j���B�b�͡]�Y�T�c�D�^�A�b�����W������ù�B�Ѩ�ɡ]�]�t�T�c�D�P�H�ɡA�X�٬����D�^�F���Ѭɦ����ؤѢw�w�|�Ѥ��ѡB�{�Q�ѡ]�S�٤T�Q�T�ѡ^�B�K���ѡB�²v�ѡB�Ʋ��ѡB�L�Ʀۦb�ѡ]�Y�����ѡ^�C���ɤ������ͳ��������C

�b���ɤW����ɡC��ɥѥ|�I�ѩҺc���C�䤤���I�ѤS���T�ѡB�G�I�ѤT�ѡB�T�I�ѤT�ѡB�|�I�ѤE�ѡC�b��ɤ������ͨ��I�w���צ�{�סA�M�w�L�ͬ��b���@�Ѥ��C�b��ɤ��A���ͥh���A�u�����骺�s�b�C�b��ɤW�O�L��ɡC�L��ɥѥ|�ѩҺc���C�s�b���ɤ����H�w�ײ��|�I�A�i�J�|�w���צ�C�b���Ҭɪ��H�L���L����A�u�O�ߴ������X�C

�b�o�h�����t�z�[�̡A�H�ɥu��T�c�D�n�C�b�H�D���A�H�Y��Q�c�D�]���͡B���s�B���]�B�k�y�B��ޡB�c�f�B���y�B�g���B���}�B�����^�A�N�ɭP�M�L���_�B�a�̬y��]�T�B�^�A�����W�͡]���B�^�A�h�ѷR���B�Ԧ��껥�]�дo�B�^�A���ȴc�~�A�����������v���]���ͿB�^�A�ةR��u�]�R�B�^�A�Y�m�k�ظg�n���٤������B�c�@�C���B�c�@�����͡A�g�D�o�t�̤j���d���A�]�g�D���H���k�v��C[70] ��ХH���g�D�����ͤD�O��

�@

�@

Motilal Banarsidass, 1983); Akira Sadakata, Buddhist Cosmology (Tokyo: K.sei Publishing

Co., 1997).

70 �m�����t�D����t���צ�g�n�O���ƸԡC�u�ۦ��H�e�A��������Үi��۩ӡA�H���k�v�F

�ߦ��@���ۥΪv��A�����ªk�A��F�����A�ѤU��D�A��g�l��A�H���丨�C�v���۵s

��p�_�A�u��O�A��H���ۨ��@�A�E�y�L���B�M�C�B�}�ڡA���۴ݮ`�A��T���ܡC�ۦ�

���өl���h�a�A���h�a�w�l���T�s�A���T�s�w�l���L���A���L���w�l�����`�A�����`�w

�h�C�⼬�|�A�ةR�u�P�C�ɡA�H���إ|�U���A�����֡C..�ɡA�����ͥH�h�a�G�A�K

��T�s�F�H�T�s�G�A�K���M�L�F�H�M�L�G�A�K�����`�F�H���`�G�A�K���g���B���١F�H

�g���B���٬G�A�K���k�y�F���k�y�G�A������F�ܤ_�d���C�d�����ɡA�K���f�T�c��

�l�X�_�@�G�@�̨�ޡB�G�̴c�f�B�T�̺��y�C���T�c�~�i��K���A�H�صy��ܤ��ʷ��C

���ʷ��ɡA���ʹ_���T�c��_�G�@�̫D�k�١B�G�̫D�k�g�B�T�̨����C���T�c�~�i��K

���A�H�صy��C�T�ʡB�G�ʡC�ڤ��ɤH�C�D�ܦʷ��C�֥X�h��C�p�O�i��C���c���w�C

��صy��C���ܤQ���C..���ɡA���ͤ����ä��_�D�Q�����W�A�����Q�c�R���@���C

�O�ɡA�D�L���k���W�A��H��ѱo����C�O�ɡA���ͯର���c�A���������A���q�v���A

�������q�A��f�L�D�̫K�o�L�q�C�vT1�Ano. 1�Ap. 40b14~41a22�C

�@

p224

�@

���H���]�g��è�ҳy�����|���V�áC[71] �Y�n���|í�w�A�g�D���ӷq���F���B�A�Ѧ�k�A��Q���D�A�C�_�~��Ѩ�A�]�_�״I�A�H���wí�ּ֡A�|��j�Ħ۵M���A�C[72] �o�O��Щһ�������t���C

��Ъ�����t���p���T�����B�j�������]mah.sudar?/FONT>ana�^�A�@�p���a���T�N�t���A�s�b��L�h�C���Ӫ�����t���p����]Sam%kha�^�X�{�b�������ǥX�@�ɡC�ǻ������t���T�M���{�b�H�g�I�F����V�A���q�ĥ|�@����_�A�����Ю{�w���u�@���Ȧ�A�S�B���v���{�ѡA[73] �Y���ꪺ��Ю{����˲��������k�A�S�B�b�۹�_���e�y�쪺��a�A�H�L������A���H�z�Ѧ�k�C���~�A�ھڦ�Ъ����v�[�A���ɦ���A���k�w���A���k���{���ɡA[74] �b���ꪺ��Чg�D�p��̥��k�v��H�ƪ̡A����t���P�����M�@�P�ӭt�@�ϥ@�H������A[75] ������t���̫�@�p��

�@

[71] �m�����t�D�p�t�g�n�O���g���X�{����]�C�u�ɡA�����H���G�H�ؤw�A�T�~�����A�Ҵo

�Ө��G�y������c�A�@���D���������A��©�c���b�A���O�͡B�ѡB�f�B������A�дo�W

���Z�T�c�D�A�Ѧ��Цa�P���س^�C���̹�i�ߤ@�H�A���D�H�v�z���A�i�@���@�A�i�d��

�d�A���@��̡A�H�ѵ����A�ϲz�س^�C�z�ɡA�������ۿ�@�H�A������j�A�C���ݥ��A

���¼w�̡A�ӻy�����G�y�������ڵ��@�����D�A���@���@�A���d�̳d�A�����̻��A���@

���̡A�H�ۨѵ��C�z�ɡA���@�H�D���H���A�Y�P���D�A�_�z�س^�A���H�Y�@���̨ѵ��C

�ɡA���@�H�_�H�������Ҳ��H�A���H�D�w�A�Ҥj�w�ߡA�Ҧ@�٨��G�y���v�I�j���I���v�I

�j���I�z��O�A�@���K�����W�A�H���k�v���C�vT1�Ano. 1�Ap. 38b23~38c1�C

[72]�m�����t�n�AT 1�Ano. 1�A41b~42b�Fp. 119b~121b�C

[73] �D�w�A�q�����J�g�ǡr�A�m�X�T�ðO���n�AT 55�Ano. 2145�Ap. 45�Aa6�C

[74] ���ڭ�Ū��q�ޤ�A��ܷ��ɹ��U���{���k�ɴ���Q�W���J�{�C�����A�q�j�����קǡr�G

�u�s��ͩk�����C..�����h�ݡA�G�D�H��Z�ҡA�ܮ����H���A�S�����s�c�A�H��

�j�Ȥ��z�C�U�D�կ��A�H�a�L�������C..���������A�L..�s��A�D�Ǥ����A��_��

�ij�o�C�v�m�X�T�ðO���n�AT55�Ano. 2145�Ap. 74c~75a�C�����A�q��ýסr�G�u�e��

�ʦ~�]�A�����ʦ~���A�o�D�̦h�A���o�̤֡C�H�h�����A�G��y���k�z�C��ʦ~�A��

�۬O�D�A���v�ո��A�o�D�̤֡A���o�̦h�A��H�h�ؤ��A�W���y���k�z�C�v�m�X�T�ðO

���n�AT55�Ano. 2145�Ap. 41c�C�ھڪ��wù���йΩҶǡA�s��O�ĤT�@�����H�C�Ѩ�E. Lamotte,

The Teaching of Vimalak.rti(London: Rouledge & Kengan Paul, 1976), 14~17�C�������L�u��

�k�����v�A�������A���ʦ~����Aù�����s�𤧾ǮɡA����B�k����C

[75] ����t���P�a��۷��A�Ѩ�Stanley J. Tambiah, World Conqueror and World

Renouncer (Cambridge: Cambridge University Press, 1976)�C

�@

p225

�@

�Q�A�X�a�D�k�A������{�ꤣ�e�\�g�D������t���X�a�D�k�ɡA�H�զ稭�����L�S�p����A�Ѧ�k�H�o���O�ĥ|�ܲĤ��@�������Чg�D���B�ҡC�L�̱ĥΪ���k���@�A�p�n�±�Z�Һٵ��ĬӫҡA�_�Q�ӫҦ��Ҥ��p�Ӫ��ݪk�C[76] �Ĥ��@���쪺�����ĥΤF�{�Q�Ѫ��Ϊv�̫����@���ҥ骺��H�C�b��夤�A����t���Ϊv�����R�@�ɱ`�Q��Ӧp�{�Q�ѡA[77] �ϱo�����P����t����̪������ۤ��V�c�C���Ҵy�z�������欰�A��n�ԡB�ۤj�B�R�����P���檺�J�H�g�D�Ө��A�㦳���j���l�ޤO�C

�|�B�����Ѥ�

��и̪��u�ѡv�Y�O�ڭ̱`���u���v�A���r�Ӧ۱�媺deva�C�u�Ѥ��vdevar.ja�����O�㦳���O���g���A�]���b�Ϲ��W�A�L�̥H�Z�H���A���X�{�C�L�̪��ӷ������A������Ъ��@�k�̫h�@�C�L�̯�O�P�a�쪺���C�P�L�̩~���b���ɪ������Ѥ��������@�Ѧ����C�̱`�����O�|�j�Ѥ��M�����C�e�̩~����|�Ѥ��ѡA��̩~���{�Q�ѡF�e�̦����@�ɥ|�Ӥ�쪺�O�@���A�åB����̪����ݡA�����������H���A�ˬd�@�H�O�_�̦�Ъ��۲z�ͬ��C[78]

�{�Q�ѬO���ɤ��Ѭɪ��ĤG�ѡC����b�e�����@�ɪ������s�s���W�C�b�{�Q�Ѥ��W���ѤѡA�s�b���Ť����C�]������@�ɪ��ͬ�����{�Q�ѡC�]�Ѩ������G�A�m�ά��n��ø�{�Q�Ѯc�ϡ^�C�{�Q�Ѫ��D�_�̡A�����A�b��и̦��@�W�S�P�`�����v�ЭI���C���I���ϥL�b��妳�U�C�X�Ӥ��P���٦W�G�]1�^�]��ù�A�]2�^���{ù�A�]3�^�����٦]�A�]4�^�����C�����A�]5�^婤r�{�C�����O��Ķ�A�L����

[76] ��Ф��v�������O�h�����A�b�öǦ�и̦�������@���A�b�n�Ǧ�Цp�q�l�A�g�D�`��

�������ǡC

[77] �u�t���W��j�֨�..���`�D�Q�G���n�G�H�n�B���n�B���n�B���n�B���n�B���n�B�R

�n�B�q�n�B�Ѳͼ��n�B�w���q�n�B�ۦ�L���n�A�����A���A���_´���A�������]�A���_

���D�A����ɫ�֡A�S�{�Q�ѡA�~���Y�֡A�L�餣�ߡC�v�u��t���W��j�֨��v�C�m���

�d���g�n�AT01�Ano. 5�Ap. 169c28~170a17�C

[78] �m�����t�D�@�@�@�C�g�n�AT2�Ano. 99�Ap. 295c~296a.

p226

�@

�W?/FONT>akra�]�u���v�Ӧ۲Ĥ@���`?/FONT>a�A�u�ҡv���L�O�t�z���Ϊv�̡^�C����W����Ķ�Y�O�]2�^�u���{ù�v�C���r�Ӧ�?/FONT>ak-�A��N��to be strong or powerful,to be able or competent for�C[79] ?/FONT>akra�N���@�ӱj�j�¤O�L�a�����A����Indra�ұM�ΡC�]���L�S�W�u�]��ù�v�C�����٦]�O��W�����W?/FONT>akra-dev.n.m-indra�]?/FONT>a�����Bdev.�״��١Bin�צ]�^�A�����W���t�@��Ķ�O(4)�����C�����]?/FONT>a�����Bdev.n.=���C���Bmin=���^�C�m�j���סn���p�U�����G�u���{�]?/FONT>akra�^�A������F���C�]-dev.-�^�A�����ѡF�]���]-indra�^�A�����D�C�X�Ө����A�����C�����]����min�^�C�v[80] ��T�a�������r���N�q�C�m�g�߲��ۡn�H�NĶ���覡�A�٥����u��@�Ѥ��v�C[81] �]�L�mkau?/FONT>ika�A�ҥH�`�Q�I�H�u婤r�{�v�C

�L��O���Q�w���ڪ��ԯ��A�ھڦL�ץv��Mah.bh.rata�Ҵy�z�A�L�������S�A�R�������C�L�åB���A��ê�U�B���c�s�C�����Q�w���ڲΪv���e�y��ɡA�L�O�@�ɪ��Ϊv�̡A�a��۽ѯ��M�N�����c������ù�j�ԡC[82]

����~�ӦL�שv�и�?/FONT>akra/Indra���ʮ�A�L���O����@�ɪ��̰��Ϊv�̡ALalitavistara�m���`�g�n�٩I�L��?/FONT>akrah! dev.n.m indrah!���]�����Ѥ��A?/FONT>akra, Lord of the gods�^�C[83] �b�@��X�g��L�צ�_����Хۨ��J���A����Brahm.�ʤ�̡A�٥L��I [m% ] drah! devar.j.���]�]��ù�Ѥ��AIndra,King of the gods�^�C[84] �L�H�Ѥ����Y�Ω~���b�{�Q�Ѫ������c�̡A���Q

��Ʀ��R�H�P�@�æ�k���Ѥ��A�����զ�H������ɪ̩M�N���C�L���p�DzΦL�ױCù���ЩҨ��A�M�N�����c������ù�@�ԡA[85] ����ù���F����

�@

[79] Monier-Williams, Sanskrit-English Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1899), 1044.

[80] T5�Ano. 1509�Ap. 443�Ab14~16�C

[81] �m�g�߲��ۡn�AT53�Ano. 2121�Ap. 1c�C

[82] V. P. Varma, Hindu Political Thought and Its Metaphysical Foundation (Delhi: Motilal

Banarsidass, 1959), 183~184.

[83] ��ަ�Gouriswar Bhattacharya, ��Letter��, Oriental Art. 26:1(1980), 130.

[84] �ʤ��Gouriswar Bhattacharya��Ū�A�P�W���C���J�����ɥN���I���ס]200 BCE��82

CE�^�A�Ѩ�Pratapaditya Pal, ��A Kushan Indra and Some Related Sculptures,�� Oriental

Art 25:2(1979), 212~226. ���P���媺�D���L���C

[85] T2�Ap. 292a~c�Fp. 294a~295b�C

�@

p227

�@

�����A�K�H��B�����A[86] �y�����k�C

��нᤩ?/FONT>akra/Indra�C�ظ��G�]1�^���I�h�a�F���B�Cù���G�I�ߡB�����B�a���B�����B�ѭ��B�]���ɺf�F�]2�^�L�������I�F�]3�^���I��A���F���B�Cù���F�]4�^�ͬ��Cù���F�]5�^���j�o���A��d���F�]6�^�~�Ѥ���A�_�z�ѨơF�]7�^���F����ù���k�C[87] ���F�ĤC�I�ڤ���T�w�O�_�Ӧۧp�����ܥ~�A��Цb��p�����ܹ�����y�z���ĥ|�B���B���I�W�A�[�W�F�Ĥ@�B�G�B�T�I�C��F�������I�O�Ʊ�o�@�ɪ��Ϊv�̯�����Ъ����ΡC��Шù�٦]�������q���B�Ѿi�T�_�A�ҥH�H���]�H�_��СC[88]

���~�A��л��������C�ص���G�]1�^������ҷ��৵���F�]2�^��ѴL���`�߮��q�F�]3�^�ڧ@�n���F�]4�^���X�n�y�F�]5�^�_���ޡF�]6�^�_�dzg�F�]7�^�_�Q�}�F�]���Q���������Ѥ��C[89] ���o�C�ص���u

[86] �m���i���i�C�F�סn�G�uùù����ù���٪̡C���O�Ѥѫe�x�A�ѻP����ù�A�`�@��

�ԡA�H���¤O�G�A�Ѥѱ`�ӡCùù����ù���C�ӥ����R���A�H�O�@�����ͷ~�O�G�A

�Ӥ�����A�H��٤��C�vT28�Ano. 1546�Ap. 110�Ab3~15�C�m�j���סn�G�u�p���@��

ùù����ù��������A��Ѥl�Ưe���ҡA���U���G�y�j�����N��@�L�A�ڤ��k�R�]

��§�A�Oùù�o�çڡA�@�]�����@�C�z�vT25�Ano. 1509�Ap. 135�Ab7~9�C

[87] �u�p�O�ڻD�A�@�ɦ�b�ٽð��t�W��A���ɦ��@��C�A�����ҡA��§�A�b

�@���ߡC�զG�y�@�L�I����W�����H����@�����ۡH�z��i��C�G�y�������b�H���A

�Ҧ����I�A�ͯ«H�ߡA�H�߬I�C��ҬI�ɡA�H�O�]�t�C�ɽѤѵ��A�W�������C�z��

�C�_�զ�G�y��G�W�����A���I�������H�z��i��C�G�y�������b�H���A�I�L�����A��

�ƬI�G�C�ѤѸ��W�A���I�������C�z�y�H��]�t�_�W�����A�����]�C�H�z��i��C�G�y��

�����@�W���]�C�C�z�S�ݡG�y�_��]�t�W�C�P�C�H�z�G�y�ƼƱ`�H��A�I�A�H�O�t

�G�A�W�C�P�C�C�z�S�ݡG�y�_��]�t�W婤r�{�H�z��i��C�G�y���������H�ɡA�m婤r

�{�C�G�W婤r�{�C�z�y�_��]�t�W�ٯפҡH�z��i��C�G�y�������i����hù����ù��

�k�A�W�ٯסC�z�S�ݡG�y�_�H��t�W���d���H�z��i��C�G�y���������H�ɡA�_�Ƥ��ɡA

���ؤ����A���_�d�ơC�H�O�]�t�A�G�W�d���C�z�y�_�H��t�A�W�]��ù�H�z��i��C�G

�y�����W�]��ù�C�z���ɥ@�L�i��C�G�y���W�C�ơA�H�O�t�G�C�ѤѸ�������C�z�v

�m�OĶ�����t�g�n�AT2�Ano. 100�A384c~85a�C

[88] �m�����t�n�@�@�@�@�ܤ@�@�@�T�U�g�CT2�Ap. 293a~c�C

[89] �m�OĶ�����t�g�n�AT2�Ano. 100�Ap. 384�Ab18~22�C��X���m�����t�n�]T2�Ano. 99�A

p. 290�Ac13~17�^½Ķ�����T�]�A���Ψ䤺���Ʀr�O�ڥ[���^�G�u�]1�^�Ѿi������A

�@

p228

�@

���������A�@�p�b�m��Y�g�n�һ����A�٬����k�l�A�����H���L�@������t���C����t�����a��M����۷��A�������~��B�Ǿi���������C�L�u��ƶ����٪��a��A�٤����A�Ѧ�k����q�C[90]���L�u�㦳�����٪������A�o�M�L�b��Цt�z�[���a��O�۲� ���C

�{�Q�ѬO�b���ɪ��Ѭɤ��C�B����ɤ����H���k�{���L���A���M�����A�ѶW�V�T�ɪ���k�A�]���B���{�Q�Ѫ������o�V����бЦ�Ъ��q�z�C[91] �o�̷N���ۥ@�ɪ��Ϊv�̦V��Щ}�A�C�]���b��Ъ����ܩM���N���A�����V��ݪk�O�@�ӭ��n���D�D�C�o�ӬG�ƨ����ФU�C�����y���G�m�����t�D�����٦]�ݸg�n�B�m�����t�D���ݸg�n�B�m������

�@

�]2�^�ήa���L���A�]3�^�X�M������A�]4�^���Ҩ��]5�^��ޡA�]6�^�ե��ǧ[�ߡA�]7�^

�`�ׯu��y�A���T�Q�T�ѡA����C�k�̡A�w�U�@�O���A���ӥͦ��ѡC�v���q��r���ڧQ

��Samyuka-nikaya�A11�A2�A1�C

[90] �u�ݤ�G�y�����٦]�O�������H�C�����ݲ`��Y�iù�e�H�z����G�y�p���д��O�㨬

��ù�~�A�H�Q�q���ļ��]���ͬG�A�ݵ��ĩҦ�ơC�����٦]���O�n�D�H�A�O�ѤѥD���Q

���z�A���]���ͬG�C�ݯ�Y�iù�e��p�O�C�z�_�����H���G�T�d�j�d�@�ɤ��A���ʻ���

���٦]�C�m�����t�n�����G�y�����٦]�o�������̡C�z���������٦]�C�������٦]�O�j

���ġA���]���ͬG�C�v�m�j���סn�AT25�Ano. 1509�Ap. 456�Ab5~13�C

[91] �u�ݤ�G�y�����٦]��H�ۺéһ��G�u���ڬ��H���k�������H�v�z����G�y�����٦]�D

�@�����H�A���o��D�A�T�r���ɡA�S�����աA�Ӧ��w�q�G�u�����ּw�]�t���ѤѥD�A��

�o�t�D���A�ӥ����@�����C�@���|���ɬG�A�һ��ί���A���դ���ı���O�G�ݡC�_����

���j�����@�[�P���ġA�|�ɪ�ù�~�������ѤѡA�O�ѤH�������٦]�P�д��@�����A

�ߤ��Įz�@�O���G�y�O�����٦]�|�|���ɡA�������ɽѪk��H�z�����٦]�H�O�ƬG��

��C�_���A�����٦]�۪��һ��Ѫk�۵L�H���A�D��L�i��ť�̫H���C�G��Y�i���C�ݤ�G

�y���H�i�����٦]���H�z����G�y�����٦]���D�@�����H�A�`�q��D�wŪ�O�j�C�O�G

�һ����z��K�L�i�C�z�v�m�j���סn�]T25�Ano. 1509�Ap. 618�Aa25~b10�^��Ю{��

�����٦]�⮩��z���춥�D�`�M���C�Ѩ����g���m�B2143�n�q�j���פ��a�g�g���D

�O�r�G�u�j�N�����G�~�A�����Фl�T��A���ҤG�Q����v���C�̤l�ϫ��`���M�`�ͳ���

����ѭx�ƨ��M�j�N�x�}�����P�T�q�ʦ{��v�F�������a�A���Ѧa���W�A�����_��A�g

�ڥ�§�A����h���A�Ѥl�����A�O�o�������M�A�����ר��A�̤l�~�ѯl�w�A������M�A

���o�j�١C�q�y�L�q�ظg�@�ʳ��A�|�Q�����i�F���Ѥ��A�T�Q���������Ѥ��A�T�Q����

��Ѥ��C�y���F�l�@���A�@�ʨ��C�|�Q�����i�F���Ѥ��A�T�Q���������Ѥ��A�T�Q����

��Ѥ��C���ߤ@���A���Q���C�@�����i�F���Ѥ��A�@���������Ѥ��A�@������Ѥ��C..

�@�Ѥ����A������D�C�v

�@

p229

�@

�ݸg�n�B�m���_�øg�D�����ݨƽt�n�B�ڧQ��D.gha-nik.ya�ĤG�Q�@�gSakka-panha Sutta�C���G�ƪ���奻�Ѽw��HA. von Le Coq�b�w���o�{�A�g�LEnst Waldschmidt�奻������A�o�w�������l�M���媺�m�����t�n��½Ķ�������C[92]�m�����t�n�b�|�����~�e��g�L�⦸�~Ķ�A���ɬO�Ӭy�檺��g�C[93] ��Ķ�m�����t�n��Ķ�̾輯�����O���]�ǡ]Tokharian�^�H�A�w�����y���]�O�R��ù�y�CWaldschmidt���b�w���ҵo�{����奻�ҩ����ɳo�G�Ʀb���a�D�`�y��A�����j�����T���~�C�q��N���w���ҥj���N�i�ҩ�Waldschmidt�����C

�b��Цҥj���N���A���G�ƥH�����]�]indra-sala-guha�^�J��ξ��e���W�A���q�L�ת�ޥ��ù�@�����G��sæ�J�����۸]�CA. Soper�б¹惡�J�����G�Ƨ@�F�ԲӪ��ҹ�C�L�H���o�O��Ф����@�Ӥp���G�ƶDzΡC[94] ���R�p�@�����F�T�Q�|�ӫ����V��ݪk�L�ת��y���A�D�n�����b

�@

[92] E. Waldschmidt, ��Central Asian S.tra Fragments and their Relation to the Chinese .gamas,��

Die Sprache der Altersten Buddhistischen Uber Lieferung, (Symp. II), 1980, 138~139.

[93] ���g�Ĥ@�����輯�����M�Ǧ����T�K�|�~�b�D�w�D�������wĶ��Ķ�X�C�D�w�惡�g��

Ķ�X���ܰ��������A�L�����g�]�M��L�|�g�^�A�u�۪k�F�y�A�X�g���u�̤]�C�v�m�X�T

�ðO���n�AT55�Ano. 2145�Ap. 64�Ab17�C�����ɤH�ܧִN�o�{�A���g��½Ķ�ܮt�A�u�H

�������A�W������F��ѩ����A�y����t�C�}��Ķ�H�y���A�����ʨ��A�G�Ϻ��աC�v�D

�wĶ�������������C�M�k�M�k�쬥���A�u�|���~�������A�E��C��H����~�y�A�M��D

���������]�C�v�]�P�W�A64a�^�C�M�ӡA��Ķ�o���칬�����C��F�n��A�u�ʰ�j����

�|�ѥO�ñN�x�F�F�J�u�C������Y�A�`�@�����k�A�H���v���A�Y�ȶV�]�A���X�g�G�A�y

�ߺ�١A���Ц��D���z�����q�ǨF���|�Q�\�H�A�I�ѩҦw�A�|�ƵL�F�C�S�ݽиg�v����

ù�e�A���ѼƦ~�C�M��D�H�ʶ��w���~�]397�^�B�������Q�@��Q��A�{�����p�A

�رd���ɡA�b���١A��X���m����袡n�C���仫�F������ù�e�O���J���A�й������M

�]���@�u�C�v�^�A��J���ʡC�ݦ{�F���D�O�����A�d����_�B��Ʀ@�ѡC�ܨӤG�~����

��������G�Q����A�l�W�C���m����袡n�Z�����w�A���Q�K�~�F���G�ʤG�Q�G�g�A

�X���Q�@�U�|�d�K�ʤG�Q���r�C�������Q���C�ɹJ��j���A���Y���ѡA�D�ܤ��~������

���]401�^�A��o���g�թw�y�ǡC�v�ھڡq�ǡr��A�u��H��Ķ�A�㤧���X�A�j�����P�C

�G�ʤG�Q�G�g���A�Y�e�����q�A�h�ߥ��t���F�Y�q����W�A���h���¡A�h�f�ޥ��ߡA

���g�����C�O�H��H���o�۱M�A�ɦ��糧�q�¦W�աC�v���{���C�O�b��Ķ����¦�W����

��A�]����Ķ���w�g�s�x�y�ǤF�C

[94] Anada K. Coomaraswamy, ��Early Indian Iconography, pt. I, Indra,�� Eastern Art, 1:1

(1928), 32~41; A. C. Soper, ��Aspects of Light Symbolism in Gandharan Sculpture,�� Artibus

p230�@

�L�צ�_ޥ��ù�a�ϡC[95] �b�w�����J�����۸] [96] �H�Ϊ��w��g��۸]�ڭ̤]�o�{�����V��ݪk���J���C[97] �ݨӡA�����V��ݪk�A�ܤ֦b�Ĥ��@�����k���w���a�Ϯ��Ȥ��O�pSoper�һ��u�O�@�Ӥp�DzΡC

���ڭ̬ݬݡm�����t�n�p��O�������V��ݪk�C

�@�ɡA��C���ܪ���A�b���٫��F�A�`�L���_�A�@�����s�]��ù�۫ǡC���ɡA�Ѥ����D��C���ܪ���A�b���٫��F�A�`�L���_�A�@�����s�]��ù�۫ǡC�ɡA�Ѥ����i�����֤l�G�u�ڻD�@�L�C���ܪ���A�b���٫��F�A�`�L���_�A�@�����s�]��ù�۫ǡC�����A���Ӧ@������C�v�����֤l�դ�G�u�ߵM�C�v��O�A�����֤l���[���^�q�Ѥ�����C�T�Q�T�ѻD�Ѥ�����N�ܭ��A��������A�T�Q�T�ѥ�_�ͱq�Ѥ�����C[98]

�����H�Ѥ������W�X�{�C�G�Ƥj�P�i�H�y�z�p�U�C����ť�����b���ܪ��ꪺ�i���s�i�J���K�T�N�A�L�M�{�Q�ѳ̰��j���֮v��B�l�]�Y�����^�H�Ψ�L�����A�@�_�h�ݥL�C�L�V����бФF��г̰��иq�A�Ҧp�u�R�B���R�̡C��]��t�H���q��͡H�Ѧ�Ӧ��H�_��]�ѵL�R�B���R�C�H�v[99]�u���̡A��]��t�H���q��͡H�Ѧ�Ӧ��H�_��]�ѵL�����C�H�v[100] ����@�@�@���C

�ĥ|�@���A�w���]���ɺ��t���^�O�襤���п�X�����a�C�ĤT�@

�@

Asiae 7:3 (1949), 252~283; 7:4 (1949), 314~330; 8:1~2 (1950), 63~85.

[95] ���R�p�A�q�J�������߬W�]�D�ǥ����e���D���Φ��������D�r�A�m�~�𤧶����v����

�N�P�ҥj�n�]�_�ʡG�媫�X�����A2000�^�A209~231�C

[96] �媫�O�ީҩҪ����h�����ͻ{���J�����۸]11�Ӭ}�]�D�ǥ����u���{�@�ӧ��㪺����D

���w�w�����Ż����k�C�v�����h���A�q�J�����۸]�����}�]�D�ǥ�����ø�D���r�A

�m����۸]�T�D�J�����۸]�n�]�_�ʡG�媫�X�����A1997�^�A181�C

[97] �����Өk�A�q�G�Q�@����w��ҹ��w��g��۸]���ҹ�κ��᪺��s�r�A�m����

�۸]�w�w�w��g��۸]�n�]�_�ʡG�媫�X�����A1992�^�A237�A239�C

[98] �m�����t�g�n�AT1�Ano. 26�Ap. 632�Ac28~a8�C

[99] �P�W���Ap. 635�Ab4~5�C

[100] �P�W���Ap. 635�Ab14~15�C

�@

p231

�@

�����A���½Ķ�j�a�Ǫk�@�q��sæ�P���Ȫ��u�~�겧���T�Q���ءv[101]�A���w½Ķ�F�]�t�y��w���a�Ϫ���g�C��ϼ�Ӧۮw���C�{����w������аʺA�ᬰ�M���A�ҥH�b�T�K�G�~�O�f���v�x���Q�w���A�H���où���C�w���b���m�W�M������N�W���������V��ݪk���DzΡA�����Īk��ЬG�Ƥ��������A�N�������_�F�C

�b�����e�᪺�ɭԡA�ڭ̪`�N��X�{�@��q�m���t�n�ۥX����������楻����g�C�b���@���쪺�m�X�T�ðO���n�������G�]1�^�m����§�T�_�Ѿi�g�n�@���F�]2�^�m�ѫ������ٸg�n�@���F�]3�^�m�����٦]�ڥسs����g�n�@���F�]4�^�m�����O�߾ԳӸg�n�@���F�]5�^�m�ѩ����ù�����Ըg�n�@���]�e���g�ۦۡm�����t�n�^�F�]6�^�m�ѤѪ����۰��g�n�@���F�]7�^�m��C�ݦ������٦]�]�t�g�n�@���]�e��g�X�ۡm�����t�n�^�C[102] �o�����ӬO�ӷN�~�C

�ĥ|�@����t�����Ы�Q����иg��O�m��Y�g�n�C�b���g���A�����~��L�b���e�g�娤�⪺�DzΡA���_�a�V����M���д����аиq�o�ݡA�ޥX�j����Ъ����[��Q�C�����~���ɦb���w�����m��Y�g�n�A��������M�����͡C�M�ӡA�ĥ|�@�����깬�Q���Y��Q�ä��M���A���w���T�a��Y���ϳ߷R��Ǫ������۷��x�Z�C�]���L�@����ù���A�ͨ�m�j�~�n�M�m�j���סn�A�u���J�wĭ�b�������ߡA�Z�{�h���Ӥw�I�ਥ�۹�A�h�T�d�פ�C��L�y�ɡA�h�a�~���W�C�S�H�ਥ���\���`�A�ӫ�W�o���ߤ��m�A�y�ɤ��n���ȡA�ӱ��z�礧�ե����C�E�H���f���h�A�ۻP���ݧѤ��f�C�v[103] ��O�M�w½Ķ�m�j���סn�A����Ю{�A�Ѥj����Y��Q�C

�ھ�ù���Ҩ��A�s��b���k�����������j�k�A�]���b���k�ɴ�����

�@

[101] �m�����ǡn�AT50�Ano. 2059�Ap. 326c�C

[102] �m�X�T�ðO���n�AT55, no. 2145�Ap. 24c�C�䤤�m����§�T�_�Ѿi�g�@���n�X�{�b�m�s

�����n�H�e�Ҧ����g�����C�m�j�P�Z�w���g�ؿ��n�٥H���g���ĥ|�@����Ǫk�@��Ķ�C

T55�Ap. 428b�C�ӡm�ѫ������ٸg�@���n�B�m�ѩ����ù�����Ըg�@���n�B�m��C�ݦ�

�����٦]�]�t�g�@���n������m�}�����n�]T55�Ano. 2154�Ap. 657b�^�P�m�s�����n�]T55�A

no. 2157�Ap. 994c�^�C

[103] �m�X�T�ðO���n�AT55�Ano. 2145�Ap. 75�Aa13~14�C

�@

p232

�@

��A�o�z�L½Ķ�s��ΥL�ҫإߪ����[��Ъ��@�~�A���l�����k�ɴ���k�������Ю{��ۦ�ȥ��L�h���~���z�ѡC[104] ù���襤�[��Ъ��{���A�@�譱��M��������e�j����Y��Q�������x�b�A�@�譱�j�Ƨ@����Чg�D���v�ШϩR�P�C�L�u�D���ʮv�q�~�F���A�R�������h���ʾl�H�A������سp�����A�}�֦�r��x�]�A�T�m��ĵ��L���C�v[105] �L���ȴ��ѼƦʨF���ͬ�����M�w���A�L�ۤv�u�`��ȳ��A�ҥ��W��J���F�Գq�߭n�A�Z�i����ӽ�C�v�ٿ˦۰ѻP½Ķ�C�L�bĶ���W�A�u�����륻�v�A�L�u���¸g�H���A�աC�v[106] �t�_�����V��ݪk���G�ơC�ھڡm�j�~�n�A����V��ݪk���Ѥ����i�٬������C

���ɡA�|�Ѥ��ѡB�����٦]�B�ΤT�Q�T�ѡB��Ѥ��B�D�ܽѲb�~�ѡA�O�G�A���F��d�k�A��p�O�ۡA�p�O�W�r���O��Y�iù�e�~�A�Ѥ�C�Ҧr���д��A������Y�iù�e�~�̡A�Ҧr�����٦]�C[107]

�m�j���סn��W�z���ԭz�A�������ǵ��ıa��T���ĭ̡A�b���٫����G�U�s�A�H�����}�s���A���D�������k�媺�u���F�{�������۹������������ڦӥX�C�v�M�����Ǽs����Y�iù�e�C[108] �\�ѻ��m��Y�g�n�Y�s������Ѳ椧�u�z�C[109]

���~�A�p�m�j���סn�һ��AŪ�w�m��Y�g�n�A�����N�i�H���������Ѩ��c���N������ù�C

�������O��Y�iù�e�A�������]�t�C�Y����ù�ʹc�ߡA���@�T�Q�T�Ѱ��C������Ū�w��Y�̡A�c�ߧY���C�Y�G�}�۹�ɡAŪ�w��Y�̡C

�@

[104] �����A�q�j���קǡr�G�u�s��ͩk�����A���l�����C�G������A���ئӤw�C

�����h�ݡA�G�D�H��Z�ҡA�ܮ����H���F�S�����s�c�A�H�Էj�Ȥ��z�A�U�D�կ��A�H

�a�L�������C���D�˳�����A�@���m���סn�C��}�i���]�A�h�O�j�����r�A��y�Ӫ�

�J�C����ۤ]�A�h�Ϧk�����b�����Ӧ۴_�C�v�m�X�T�ðO���n�AT53�Ano. 2145�Ap. 74�A

c21~26�C

[105] �m�X�T�ðO���n�AT53�Ano. 2145�Ap. 75�Aa10~13�C

[106] �m�����ǡn�AT49�Ano. 2059�Ap. 332�Ab6�C

[107] T8�Ano. 223�Ap. 310�Aa8~12�C

[108] �m�j���סn�AT25�Ano. 1509�A514a~b�C

[109] �����تi�Y�x�b���B½Ķ�m�j�~�g�n���ȩM�������C

�@

p233

�@

����ù�Y�h�h�C[110]

�ڭ̬۫H�A���ɭY����밾�k�A�������w�H���o�O����ù�H��B�����A�L�o�H�����Ѥ��������P����ù��ܡC

���ڭ̧��g�W������C�ج��w���y�z�M�������欰����ɡA�ڭ̵o�{�����H���ۦ��ʡC�L������������A�e���Ҩ��A�L�@�ᄃ�a�DzΧg�D�����u�J���Y�N�v���W�w�A�s���L�סC[111] �L�L���ڪ��A[112] �ҥH���\���������B���Ӽw�h�����A�H�Ϥ@��L�G�����z�C�L���ݼɡA���ݭ��H�A�H�P�}�A��L���A���B�I�������H��A�q�C[113] �L���g�A�i�H����o���g�a�����n�誺�ʴ¡C[114] �L���I�F���A�h�F�T�d�h�H�C[115] �L�ߦn��k�A�H�P�᯳���H���Q�Ǧ��E��^��C�L�n�ԡA�@�p�����C�L�ۤj�A���w�L�H�j���L�C[116]

�@

[110] �m�j���סn�AT25�Ano. 1509�Ap. 469�Aa22~29�C

[111] �b���שҥX��N�m�Ϥl�ܤ�n���A���������O�@�Ϫ��ѯ��A���m��4656�n�B�m�B2721�n�C

[112] �u���Z�i�Ҥ��Φb�¤�Z�A�ߦW���o�Ǩ������κӼw���W�A�H����§�C���������͡A

�C�����κӼw�A�p�a�H��§�A��A�ɮ��A���h�٦r�A�����A���A�����G���A�M��A��

���̡A�§ʤj�F�A���Ԥ��ӫ��C�v�m�ʮѡD�������O�n�A2985~2986�C

[113] �|�����~�A�L�٥H�뭰���r�v���Ȭ��D�{��v�A���G�r�v�A�q�C

[114] �m�qŲ�n�O���Ʃ�F�ʦw�Ҹq�����~�]405�^�C���ɩҦ����j�ڧ��Ϲ�C�u�B�λ��j��

�x�ųͤ��ګ���A�гq�M�A�㻺�N�q�����A�۬O�u�Ϥ����C�ʨD�n�m�Ѱp�A���\���C

���ګw�ϥH�����i�A����G�y�ѤU�����@�]�A�B�ΩѰ_�L�A�J���ʫǡA�^�ưp

�Ӥ�������G�I�z�E�Ϋn�m�B�����B�s���B�R�����Q�G�p�k��ʡC�v�m�ʮѡD������

�O�n�A2985�C

[115] �u���D�����M�Ӧ�k�A�Ѿi�T�d�l���A�é��Ӯc���A���פH�ơC�v�m�����ǡD�[

��ù�n�AT49�Ano. 2059�Ap. 335�Aa19~20�C�o�q�O�����z�ھڡC�m�j���סn���R��

���O�զ祬�I���Ĥ@�H�C�u���\�w�G�A���H�զ��ҡC�զ礤�����٦]���j�C�v�]T25�A

no. 1509�Ap. 458�Aa20~21�^�u����Y�̡A�H�X�a�H���ҡC�X�a�H�h�g���z�A���z�O�Ѳ�

�]�t�G�C�b�a�H�h�g�ּw�A�ּw�O�֦]�t�G�C�X�a�H�h�g�N�ѩҪ����C�b�a�H�h�g��

�ѩҪ����C�Һ������٦]�w�֡A�G���̤j�C��b�a�H���̬��L�ӡC�vT5�Ano. 1509�Ap. 476�A

a25~29�C

[116] �u���t�Ӧu�������۳\���Ӵ¡A����G�y�B�δ��h���p�A�ٻE���@�A���Z�䤧�ӡA

�y���N���A�H���䲳�ѡC�z����G�y�Τ����z�A�w���w�^æԷ�I�e�����ߡA��b�l�]

�G�I�z�l��|�ѷ���C�פ���G�y�d�ण�۪��A�D���D�����N�C�ݦܩs�V�A������v

�@

p234

�@

�t�@���Ҿ���ܥL�H�������ҥ骺��H�A�O�L�b���w�ض����s�C�b��жǻ����A�̱`�Q����������ơA�O�L�{�Q�ѩҩ~�����R���Ѯc�A�M�r�֪��ͬ��C���ڭ�Ū�@�ӹ��{�Q�Ѻ�²�y�z�G�{�Q�ѩ~�����s���A���T�Q�T�Ѯc�A���W�����٦]�A�稥��@�Ѥ��A�����@�Ѧ��A����G�Ѧ��A�s�G�Ѧ��A�筫���ˡA�ؤѤd���A�֥X�h��C..�����Ȫ��A�ȫ������A�p�O�C�_�A���������A�ӻջO�[�P�`��¶�A��L�B�D���B�_�ᶡ���A�_���C�A�تG�c�Z�C�����|�_�A���i�H�ߡC�����_���A�L�ƩM��C��|�餤�U���G�ۡA�U�U�a�s���Q�Ѧ��A�C�_�Ҧ��A�n�Y�Ѧ�C��ɼֶ餤�����������A�a�s�ʥѦ��A����M��A�C���_�աA�ͥ|�صءA�C���B���աB���e�B����A�������A�D�@�Ѧ��F�ڦp���ԡA�ĥզp�šA���̦p�e�C

�_������j�w�߶�A��������W�ޫסA��C�Ѧ��A���ʥѦ��A�K���|�����Q�Ѧ��A�䭻�f���ʥѦ����C�{�Q���n�S���@��A�W�i����ù�A���|�d���A�K�������G�d���A���j�᭻�A�f����D�G�d���F�����ɡA�ѤѦ@����U�A�H���w�֡F�g�C�Ѥ@�ʤG�Q��C

�������T�Q�G�j�ڡA�G���T�Q�T�Ѥ]�C�U���c�A�Ҧb�����C�C���餤���g�C��A���ߪ̤J����ɡA�������ߡA�e�̤J����ɡA����۵M�غصe��A�H�ۮ��֡C���̱`�H��K��B�Q�|��B�Q����A�����k�P�ѤѤl���C�A�W�P�ٯסA�@�b�@�B�A�W�����C�j�ߪ̤J����ɡA�ߤj�w�ߡC[117]

���ӨD���m���w�ӡn���G�u�����_�p���c�A���x���k���ӻհ��ʤV�A�ۥh�|�Q�ءA�H��÷�j�@��A���Y�U���g�ӤW�A�|��O�G�H�U�Ӥ��X�A�q÷�W��L�A�H���۹J�C�v�S���G�u�öQ�����i�Y�x�C�������F����

�@

���M�T�U�I��n�E�C�z�C��G�y���U�Y���ڥH���Ъ̡A���q�Τf�ٲa�A����جK�A�|

�j���H�٫��A�a���M�H�����A�ϲa�n�����A�L���ѤF�A���O�d������^�q�A���n���V�C�z

���j���C�v�m�ʮѡD�������O�n�A2995~2996�C

[117] �m�g�߲��ۡn�AT53�Ano. 2121�Ap. 1c~2a�C�o�ӱԭz�]����F�n�Ȧ�Ф��AFrank Reynolds

& Mani Reynolds, Three Worlds According to King Ruan (Berkeley: Asian Humanities

Press, 1982)�C���~�A�{�Q�Ѥ��O���A�m�X�T�ðO���n���m�T�Q�T�Ѷ��[�g�@���n�ۦۡm�W

�@���t�n����楻�CT55�Ano. 2145�Ap. 24�C

�@

p235

�@

�d�l�H�A���j�D�̤��Q�H�A�_�y�B�ϩ�öQ���A�ߪi�Y�x�C�~���������s�A�|�����R���m���A�øV���~�A�L���_�A�P�H�㦳�A�H�ҥ��D�A�ҥH���}�_�C�v[118] �o������L�ҩ~�����a��������������Ѯc�A���M�W�Ҹ��p�A���ؿv�����s�@�w�Ӱ]�L��A�ɭP��᪺�W�|�C[119] �ް_��N�v�x������C[120]

��Ϊv���ߵ��������s�A���ȬO���ɦ�Ьy�檺��Q�C�|�T���~�G�C�C�F��]Champputra���Z�H��^����v���C�F��ù�[���]?/FONT>r.bhadravarman�^�狀��һ��ϩ^���C���١G����j�D�j�N�Ѥl���U�G�q§�@���ش��w���A�ѤH�v����|�]�A������ı�A��L�k���A�ײ河�͡A�ФƤw�P�A�J�_�I�n�C�٧Q�y���A�_�^�q��A���_���Y�A�p�����s�A�g�k�y���A�p��ө��A�L�q�b���A�S�p�C�J�C��ɼs�j�A���H���h�A�c�������A�p�{�Q�Ѯc�C�W�j�����{�j��j�N�Ѥl�A�w�B�䤤�A���~���t�A�����|���A�F�B�����A �����ӪA�A�x�H�����A�����@���C�����b���A���L�F���A�O�H���j�����A�`�����ݡA�@�ӦܸۡA���s�Ǩ��A�Y�Xť�\�A���~���H�A�Y���Ҷ��A���R�O�m�A���@�H���A���Ͳ��Q�C�����ϥD��j���C�B�ƨϸ���^�ŷL�ۡA�]���q§�j�N�Ѥl���U�A���C�ұҡA�@���H���A�Ѧ��ҽСA���@��ť�C���^�L���A�H���L�ߡC[121]

������ԭz���榡���O��а餺��a�ҳq�ΡC[122] �ȱo�`�N���O�������J�A�H�F�B���H�x�ۤѤU�A�H�����s�����{�Q�Ѯc�H�x�Ѥl�Ҧ����a

�@

[118] ���ӨD�A�m���w�ӡn�A��5�A��29a�C

[119] �u���H��Τ����A�W���z���|�A�Q�ˤs��Ҧ���j�C���ګw�ϡA�H���Ѵޫ~���H�i��

�͡A���̤l�|�U���A���y�`���H�ܨ�Q�C����G�y��������q�Q��s���̡A�һ��I��

�a�C�^�l���l�H�t�����A���i�I�z�D�E�椧�C�v�m�ʮѡD�������O�n�A2994�C

[120] �u�ҥH�~�®�s�A�S���E�����O�F�p�G���Ҥ�I�A����öQ���СI�x����ܡA�s�L��

�|�A�F��®��A¾�O���ѡA���P�_�E�A�D�ѳ�]�C�v�P�W���A3018�C

[121] �m���ѡD�G�C�C��n�A2383�C

[122] �P�@�}���O�o���~���������v�T�C���m�Q�ʫn�_�¥v���O�n�]�_�ʡG���خ�

���A1985�^�A215~216�C�ڤ����T�w�O���A���@����ڦ�а餺����������ӬO�S��

���D�C

�@

p236

�@

��A���B���Ѥl���w���P�Ѥ��Ϋ����C[123]���s�k�k�ا��θU����A�b�|�夤�ۼN�����A�u���p�Ӷ������_��A�����{�Q�����c�A�|�����H����R�C�v[124]�b���ɦ�Чg�D�j���n�b�����حӻP�����s�������ؿv���A�H��ܥL�O�@�ɪ��Ϊv�̡C[125]

���B����

�s�[�Q�K�~�]644�^���Х��ֱĥΨ��������Ϊ��[�����g�m�ʮѡn�ɡA�ĥΤF���a���[�I�A�Ρu���٤Ѥ��v�Ӵy�z����������@�ơC�Х��֤j���w�g�����D��Я��ܹ�J�H��Чg�D���v�T�F�C�o�g�פ�z�L�v��A�~�H�Ӫ��F�v�غc�A�P�v�жH�x�N�q�����ҫ��X�A�b���ɥH�e�A���ꪺ�F�v�x���t�ΥH�ξ��a���H���t�ΡA�������H�R������������٤Ѥ��@�ơC�x�H���ɦ�Ьy�檺�иq�P�v��A�̦X�z���ѵ����O�����ҫH������СC���ڭ̥H�������Ҥl����n�_�®ɴ���L�i�����G�Q�T�ӨҤl�A�ڭ̤��T�h�åL�̺٤Ѥ��]�P��Ц����H�q�{�b�p�a�k�P���t�D����Ѥ��������A�ڭ��`ı�o�L�̱q�����ƻP���v�������������A�P�v�꦳�Y�z���B�A�γ\�������Ҥl�i�H�ɥR�L�̸����������C�ѩ��J�H�٤Ѥ����v�Ƥ����A�ڵL�N�ư���إi��ʡC�]�@�^�o�ǭJ�H�g�D������ɬ��ƩP�¤���v�T�A�ĥΤ@�Ӧb���ɤ����ڬF�v�t�Τ��q�S�X�{�A�S�b�F�v�Ÿ��t�θ̤�ӫҸ����@�����u�Ѥ��v���C�������A�J�H�g�D�Q���@�ӷs������F�v�z���C�]�G�^�ӦۭJ�H�ۨ����F�v�έ��U�DzΡC�o��ӥi��ʻݭn�i�@�B�����Q�C�Y�Q�ҹ�A������ư��ڦ�

�@

[123] Franklin Edgerton ��devaputra�]�Ѥl�^���Pdeva�ABuddhist Hybrid Sanskrit, vol. I(New

Haven: Yale Univ. Press, 1953), 670�C�b�`21 �ءA�Q�צ�лP�����Ѥl�w�q�����P�C

�b�o����̡A�Ѥl�u����������C

[124] �m�ʮѡD���s�k�k���O�n�A3212�C

[125] �Q�k�G�٬��u�����p�ӡv���ݶ[�^��ѿ����~�]398�^�b�����]�j�P�^�u��c�١A�O

�H�V���{�A���ҩ~��C�v�o�]�t�u���Ŧ�ϡB���G�U�s�ζ����s���A�[�H�r���C�O�c

����B�I��ΨF���y�A�����Y��j�C�v�m�Q�ѡD���ѧӡn�A3030�C

�@

p237

�@

��һ���Ъ��v�T�C���N�������������Ʋ{�H�G���ꪺ�F�v�z���B�J�H���ۨ��F�v�DzΡA�P��Ы�Q�����ʡC���b�������Ҥl�̡A��Ъ��v�T�ʤj���L��̪��i��ʡC�N���ɾ�ӬF�v��P��Q���j���ҨӬݡA�Ѥ����[�����O�_�P����Φ�Ц����A������P�ӫ��[���ܿšC[126]

�����ҥ��ФѤ��O�����C�L�j����k�AĹ�o��Ю{���g���Cù����Ķ�g���H�ᤤ���Ъ��o�i���w�F��¦�C�M�Ӫk�a�ƪ��~�H�x�����c�������Ī���F�z�A���骺�g�ٻP�x�Ʀ��ġC��Цb�Ϊv���v�N�譱�������ʡC�q§�T�_�A���R��ЩҲ��ͪ����G�P�R�k�ȹꪺ�k�a�믫�O�I�M�ۤϪ��C�Х��֦b�m�ʮѡn���Y�F�a��������G�u½�R���A�[��§�����C

���������ɡA�w�L�����~�A�R��ͭ��A�p�N�U�ơA�R��ͪšA���M���U�C�ҥH�~�®�s�A�S���E�����O�F�p�G���Ҥ�I�A����öQ���СI�x����ܡA�s�L���|�A�F��®��A¾�O���ѡA���P�_�E�A�D�ѳ�]�C�v[127] �q�\�Q�����רӬݡA�o�ӵ��ˤ������T�C

���٤Ѥ����_�§g�D�q���ɦ��������F�v�A���D�P�������H�۷Q�����z�Q����Чg�D���|�ƥ����a��Q�]�]�L�]�o�����B�L���ڪ��^�A�M���ݥΰ�a�v�©��ЫH���W�A�ɭP��u�ȡA�b�H��s���x���t�γv���o�i���L�{���A�p��z�ʦa�B�z��Ц����H��n�_�¬F�v���n�����D�C���ɦ�Ъ��Ѥ��w���A�������v���@�ӿ�ܹ�H�A�Ӱh�Y�쯫�ܻP��Ǫ��@�ɤ��C

�@

[126] �Ѿ\���q�СA�q����ӫҨ�ת��إP�o�i�r�A�m���~�v�Z�n�]�x�_�G�F�j�X��

���A1987�^�A43~86�C�����٤Ѥ��ɹ�s�کҴ����G�ѩΥi�������ꪺ�F�v�z���A���s

�ڤϹ諸�z�ѧ�ϬM���ɹ�ڤ��ꪺ�F�v�z���C

[127] �m�ʮѡD�������O�n�A3018�C

�@

p238

�@

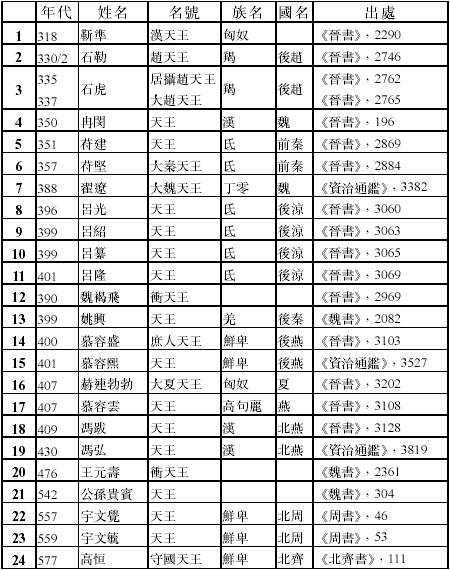

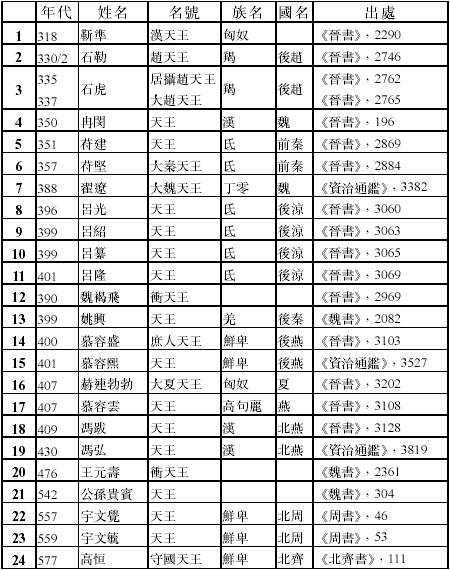

�����@

p239

�@

�]�@�^

�b�o�����~�H���T�H�G�T�{�B���[�B�����C�T�H���w�J�ơC�T�{�ͪ���~�H���C���[����e�_�_���A�ھڡm�ʮѡD���[���O�n�G�u�¥v�٨�H�b�����A���J�ϦڡA�L�}�����~�A���g�M���h�A�H�o�C�v��ƤW�i�H�����O�~�H�F�C�ҥH�L��k������į�i�ثߡA�����H�Ϲ�ɡA�L���G�u�Ӥ�R�H���U�A�`��ۤ��I�v�]�m�ʮѡn�A3130�^

�]�G�^

�u�ĤѤ��v���Y�Υ��w�P��Ц����C���u���������ݦҡC�b�q�_���e�M�G�~�]563�^��������l�T�ʾl�H�y�۫ǹ��O�r���A���ĤѤ��D�A���M������D�B�M�b�D�B�F���D�B�n���D�B����D�B�_���D�æC�A�᭱

�|����M�O�|�j�Ѥ��C�ʤ�ỡ�G�u�q�y�۫Ǥ@��..���@���ġA�����B�{���B�K�������B����O�h..�v���~�A���ʤ夤�������H�h�S�X�{�b�q�_���ӫؤG�~�]560�^���㵥���l�C�Q�G�H�y�۫ǰO�r�A�ĤѤ��D�S����ӻʤ夤�C

���w�Ĥ��l�w�w�����v�~���ɡA���w�ݥL�n�@����A�L���F��мv�T�A���G�u���@�ĤѤ��C�v���w���S���o�ؤ��A��O�ʦw�w���w�{��v�C

�]�m�_���ѡn�A148�^

�]�T�^

�b�o���W���J�H�M�J�ƪ��~�H�A�Y���O��Ю{�A�]���Ө���з��`���v�T�C����v�x��]�t��Цb���Ҧ����q���̤��Ƥ@�V�ӷP�A�������Ъ��O���]�۾��Ʋ`�C�W�z���H�S���o���������A�ڭ̦ܤ֥i�H���L�̹��Х]�e�ΦP���C

���s�k�k�����j�L�Ѥ��A�|�G���~���L���n�����ɡA�L�ۺ١u�k�k���O�H������A������§�C�v�u�D�e�A�ܩ�I�W�A�O�F��§���Y�����ڡC�v�]�m���F���������U���ơn�AT52�Ano.2108�Ap.452a�^�{���L���a��M��ۦP�C�������A�L��������СA�u�O�۷��ۤj�A�V�d���Q�Ӥw�C

�@

p240

�@

�b���������ڭ̪`�N���O�A�_�Q�g�D���٤Ѥ��A�o�O�k�G���ݶ[�^���u�p�ӤѤl�v�Ҳ��ͪ����G�H�ڭ̦b�_�Q��лʤ夤�`Ū��o���u�@�ӫҰ��U�A�������x�A�t�������v���y�l�A��ӫҡ�����t���צp�ӡC

�o���D�d�b�H��B�z�C

�]�|�^

�J�T�ٹ�۪�٨�Z���Ѥ��ӦZ�����ѡA���G�u�j�̺٤��Z�٤��Z�A�٬ӫҺ٬ӫҡA�����Ѥ��ӦZ���٤]�C�v�u�j�����̡A��ު���@�l�C

���~�٬ӫҥ߬ӤӤl�A�����Ѥ��ӤӤl���٤]�C�v�]�q�����A�m��v�qŲ�n�]�x�_�G�@�ɮѧ��A1983�s�ռ��I���A��95�A639�^�o�I�ҩ��۪�٤Ѥ����M����F�v�DzεL���C�۪괿���L�Ӧ���a�A���ӱR�^��A��ܥL�����٤Ѥ��Ӧۦ�СC���~�A�q��ЬF�v���S���ӤW�Ӥ��١A�b�f���ߨ�l���Ѥ��A�Ӧۺ٤ӤW�Ӫ��רҡA�o�O��ЩM����F�v�[�����X�C

�@

�@

p241

�@

�����G

�{�Q�ѹ�

������m�ΰO�nT49�Ano.2035�A��307b�C

�]�d���s��G���T�p�չ�G�L��M��q���^

�@

p242

�@

Yao Xing, A Chinese Buddhist Devar.ja

around the Fourth Century CE

Chou, Po-kan

Abstract

By critically examining historical accounts of a powerful proto-Tibetan

king, Yao Xing, who replaced his regal title huangdi (emperor) with tienwang

in 399 CE, in an official history, Book of the Jin (completed in 644), the article

determines that tienwang actually refers to ?/FONT>akra/Indra, the ruler of

Trayastrim%�a Heaven, often called as devar.ja(king of gods), representing the

Buddhist ideal king, rather than the Confucian concept of tienwang (heavenly

king) as suggested by other scholars. The article argues for this explanation

with materials from various sources: the Buddhist conception of ?/FONT>akra/Indra

in the scriptures and sculptures that were then circulated in China, Chinese

Buddhist records on Yao Xing, and the Buddhist usage of devar.ja in the

regions other than China. For Yao Xing��s regime was short-lived, the article

reaches the conclusion that Buddhism��s political operation in the name of

devar.ja was essentially incongruous, and therefore unworkable, with the

existing Chinese statecraft.

�@

Keywords: Buddhism, Buddhist concept of kingship, devar.ja, Sakra, Indra, Tienwang,

Northern Dyansties, intercourse between Buddhist and Chinese political thoughts.